** ,在金融交易领域,支付卡顿曾是阻碍效率与用户体验的痛点,自动交易平台通过技术革新实现了从“卡顿”到“秒付”的跨越式升级,通过优化支付网关、引入智能路由算法和分布式结算系统,平台将交易处理时间压缩至毫秒级,确保资金流转如行云流水,高频交易场景下,系统能动态匹配最优通道,规避拥堵;区块链与AI风控的融合进一步保障了支付安全性与稳定性,这场支付优化革命不仅提升了机构用户的资金利用率,更让散户投资者享受到“丝滑如诗”的交易体验,重新定义了金融科技的效率标杆。

当支付成为交易的"最后一公里"绊脚石

你有没有经历过这样的场景?

凌晨三点,你紧盯K线图,市场突然出现一个完美的交易信号——你迅速点击"买入",结果……支付页面转圈、卡顿、甚至直接报错,几秒后,行情已变,机会溜走,而你只能对着屏幕骂出一句:"这破系统!"

在自动交易的世界里,技术分析可以精确到毫秒,算法可以预测市场波动,但如果支付流程像老牛拉破车,再强大的策略也会被拖垮。支付,不该是交易的瓶颈,而应是助推器。

我们就来聊聊,如何让自动交易平台的支付流程从"龟速卡顿"进化到"丝滑秒付",让你的每一笔交易都如行云流水。

痛点暴击:那些年,我们被支付坑过的血泪史

(1)"转圈狂魔":延迟支付的代价

在手动交易时代,延迟几秒可能只是少赚一点;但在高频量化交易中,1秒的延迟可能意味着策略失效、滑点扩大,甚至触发风控熔断。

真实案例:某量化团队曾因支付接口响应慢500ms,导致套利机会消失,单日损失超6位数。

(2)"幽灵失败":支付成功却未到账

更可怕的是,系统显示"支付成功",但资金迟迟未到账,用户反复刷新、提交工单,而平台客服只会回复:"正在排查……"

(3)"费率刺客":隐藏成本吃掉利润

你以为的低费率,可能暗藏通道费、货币转换费、提现手续费,某用户曾发现,自己高频交易的利润,竟有15%被支付通道"悄咪咪"收割。

这些痛,本质都是支付流程的"不自动化、不透明、不高效"。

优化实战:从"支付地狱"到"秒付天堂"的4步跃迁

Step 1:通道优选——像选股票一样选支付渠道

错误做法:只接一个支付通道,赌它不宕机。

正确姿势:

- 多通道动态切换:根据成功率、费率、延迟,实时选择最优通道(类似负载均衡)。

- 冷备+热备:主通道故障时,50ms内自动切换至备用通道。

- 地域优化:欧美用Stripe、亚太用Alipay/WeChat Pay,本地化降低延迟。

案例:某平台接入6家支付网关后,支付成功率从92%→99.8%。

Step 2:预授权+异步结算——让资金"提前待命"

传统模式:下单→支付→等待确认→成交(耗时2-5秒)。

优化方案:

- 预授权冻结:用户充值后,提前冻结部分资金,交易时直接扣减,省去实时支付环节。

- 异步对账:支付结果稍后同步,优先保证交易执行。

效果:某加密货币交易所采用预授权后,峰值TPS(每秒交易数)提升8倍。

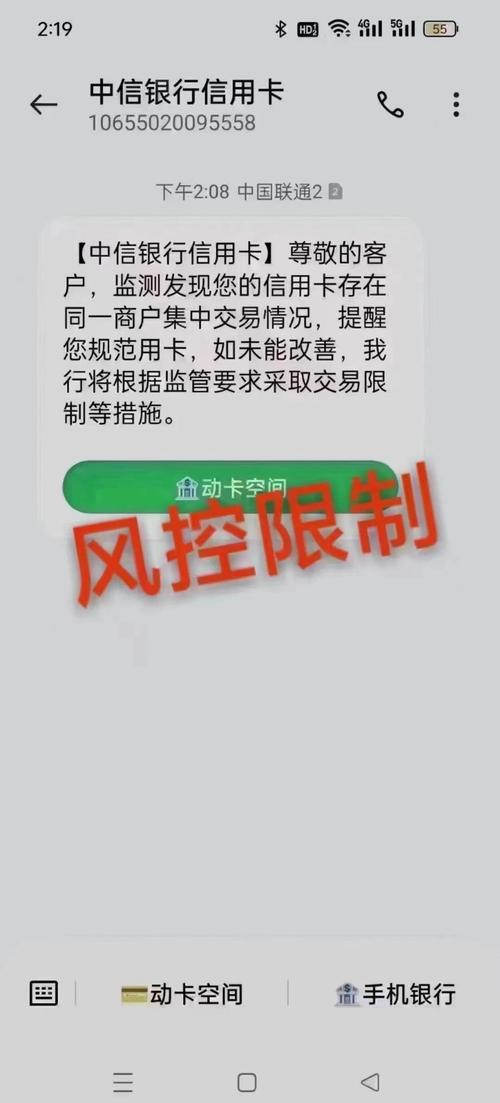

Step 3:智能风控——既要快,又要稳

支付快了,但安全不能丢。推荐组合拳:

- 行为指纹:识别异常支付(如突然大额、IP突变)。

- 梯度限额:新用户小额试水,老用户自动提额。

- 机器学习反欺诈:用历史数据训练模型,实时拦截可疑交易。

反例警示:某平台曾因追求速度关闭风控,结果一夜被黑产薅走200万。

Step 4:用户体验的"最后一厘米"

即使技术完美,用户感知才是终极指标:

- 进度可视化:不是"支付中",而是"资金已锁定,正在确认…(预计1.2秒)"。

- 错误友好提示:不说"支付失败",而是"通道拥堵,已自动重试第2次"。

- 费率透明化:在订单页直接显示"本次手续费0.12USDT,比A通道省0.05USDT"。

未来已来:当支付遇上区块链与AI

- 区块链结算:USDT、USDC等稳定币链上支付,绕过传统银行,实现7×24小时秒到账。

- AI动态路由:根据市场拥堵情况、Gas费波动,自动选择最优链和支付时间。

- 无感支付:绑定生物识别(如指纹/面部),交易时"眨个眼就完成"。

想象一下:未来你的量化机器人发现机会时,支付不再是动作,而像呼吸一样自然。

优化支付,就是优化交易的"心跳"

在金融科技的竞技场,策略、算力、数据的比拼已白热化,而支付流程的优化,可能是你下一个隐秘的护城河。

好的支付系统应该像空气——你感觉不到它的存在,但它时刻支撑着你的每一次交易。

是时候问自己:

- 你的自动交易平台,支付流程还在"便秘"吗?

- 你的用户,是否还在为支付失败暴跳如雷?

在交易的世界里,快1毫秒,也许就是赢家与输家的分界线。

(完)

互动区:你在自动交易中遇到过哪些支付坑?欢迎吐槽或分享你的优化经验!

本文链接:https://www.ncwmj.com/news/1201.html