支付结算的日结模式涉及用户、运营方与开发者三方的核心诉求与平衡,用户侧关注资金到账的时效性与透明度,日结能提升体验但可能增加手续费敏感度;运营方需权衡现金流压力与系统稳定性,高频结算可能增加对账复杂度与技术成本;开发者则面临接口稳定性、风控逻辑优化等挑战,需确保高并发下的准确性与安全性,三方博弈中,日结模式既是提升竞争力的服务亮点,也可能因成本或技术门槛成为双刃剑,理想方案需通过动态费率、分级结算或弹性账期等创新,在效率、成本与风险间找到最优解。

用户视角:日结是否真的更受欢迎?

日结的吸引力

对于普通用户而言,日结的最大优势在于资金快速到账。

- 自由职业者(如网约车司机、外卖骑手、内容创作者)依赖每日收入维持生活,日结能缓解现金流压力。

- 电商卖家(尤其是中小商家)希望快速回笼资金,以应对库存周转和运营成本。

- 投资者或理财用户在P2P、基金等场景下,日结能提供更高的资金灵活性。

用户对日结的潜在顾虑

尽管日结看似更友好,但并非所有用户都青睐它:

- 手续费问题:部分平台的日结可能收取额外费用,长期累积可能增加成本。

- 税务管理复杂:频繁结算可能导致税务申报繁琐,尤其是对个体工商户或企业用户。

- 心理影响:部分用户可能因日结导致过度消费,缺乏长期资金规划。

用户需求的差异化

不同用户群体的结算需求不同:

- 高频小额交易者(如自由职业者)更倾向于日结。

- 低频大额交易者(如B2B企业)可能更偏好周结或月结,以减少对账压力。

:日结并非适用于所有用户,平台应提供灵活的结算选项,而非强制推行单一模式。

运营视角:日结对平台的影响与挑战

日结的运营优势

- 提升用户粘性:即时到账能增强用户对平台的信任,尤其在新兴行业(如直播打赏、共享经济)。

- 降低资金沉淀风险:减少平台因资金滞留引发的合规问题(如P2P暴雷教训)。

- 适应监管要求:部分行业(如支付机构、跨境结算)可能被要求提供更快的结算周期。

日结的运营成本

- 资金流动性压力:平台需确保每日有足够的备付金,否则可能面临挤兑风险。

- 对账与风控难度:高频结算需要更强大的财务系统和自动化对账能力。

- 欺诈风险增加:日结可能被不法分子利用,如"跑分"洗钱或虚假交易套现。

运营策略的平衡

- 分层结算:针对不同用户群体提供日结、周结、月结选项。

- 风控优化:通过实名认证、交易限额、延迟结算(如T+1)降低风险。

- 成本转嫁:对日结收取合理手续费,以覆盖额外运营成本。

:日结是一把双刃剑,平台需在用户体验、成本控制和风险管理之间找到平衡。

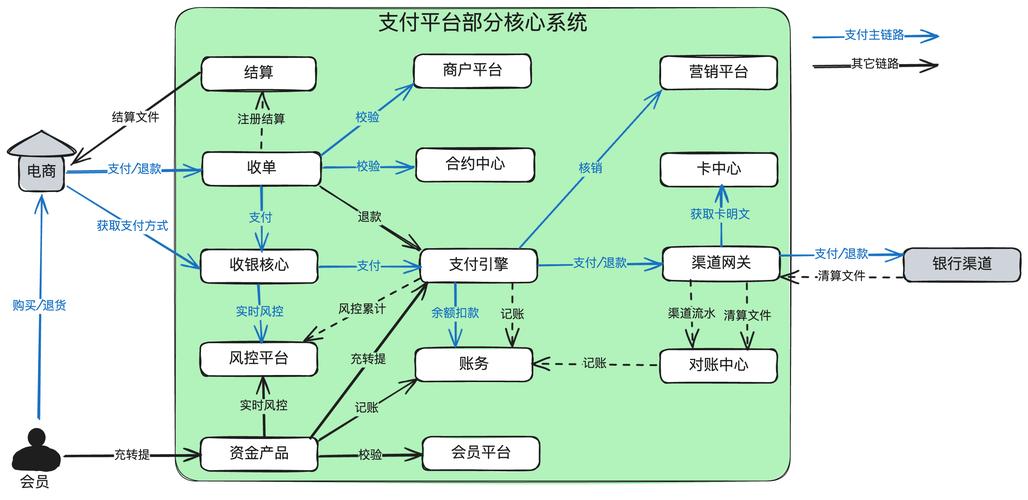

开发者视角:技术实现与系统架构的挑战

日结对技术架构的要求

- 高并发处理能力:每日结算高峰可能对数据库和支付网关造成压力。

- 实时对账系统:需支持自动化对账,减少人工干预。

- 数据一致性保障:在分布式系统中,如何确保结算数据的准确性和事务完整性(如采用TCC或SAGA模式)。

支付通道的限制

- 银行与第三方支付的支持:并非所有支付渠道都支持实时结算,尤其是跨境支付。

- 清算时间差异:不同银行的处理时效不同(如银联T+1、部分银行T+0)。

安全与合规挑战

- 反洗钱(AML)合规:高频结算需加强交易监控,防止资金异常流动。

- 数据隐私保护:结算涉及敏感信息,需符合GDPR、PCI DSS等标准。

技术优化方向

- 微服务化结算模块:提高系统弹性和可扩展性。

- 区块链技术的应用:智能合约可自动化结算流程,提升透明度。

- 边缘计算与缓存优化:减少结算延迟,提升用户体验。

:日结的技术实现并非易事,开发者需在性能、安全和成本之间做出权衡。

未来趋势:日结会成为行业标配吗?

行业驱动因素

- 监管推动:如中国央行对支付机构备付金的管理要求,可能促使更多平台采用日结。

- 用户习惯变化:Z世代对"即时满足"的需求可能加速日结普及。

- 技术进步:云计算、AI风控、区块链等技术的成熟将降低日结的实施门槛。

可能的替代方案

- 动态结算:根据用户信用评级或交易行为调整结算周期。

- 混合结算模式:如"部分日结+部分月结",兼顾灵活性与稳定性。

最终建议

- 对用户:根据自身资金需求选择结算周期,避免盲目追求日结。

- 对平台:评估自身资金能力和风控水平,谨慎推出日结服务。

- 对开发者:优先保证系统稳定性和安全性,再优化结算效率。

支付结算的日结模式并非"万能解药",它的价值取决于具体场景,对用户而言,日结提供了资金灵活性,但也可能带来额外成本;对平台而言,它能增强竞争力,但需承担更高的运营压力;对开发者而言,它要求更强大的技术架构支持,随着技术和监管的演进,日结可能会在某些领域成为主流,但在其他场景下,灵活的结算策略仍是更优选择,支付结算的核心目标应是平衡效率、安全与成本,而非单纯追求速度。

本文链接:https://www.ncwmj.com/news/1860.html