近年来,企业对私打款流程的繁琐问题日益凸显,成为支付结算领域的隐形痛点,传统模式下,跨行转账、人工审核、信息核对等环节效率低下,且易因操作失误引发风险,为破解这一难题,部分金融机构和第三方支付平台推出智能化解决方案,如自动化审批、批量处理、实时到账等功能,显著提升了打款效率和安全性,合规风控技术的升级也助力企业平衡便捷性与风险防范,随着开放银行和API技术的普及,企业支付结算有望进一步实现无缝衔接,推动财务管理的数字化转型。

企业支付结算的"最后一公里"难题

"财务小张又加班了?"

"是啊,月底要给几百个兼职人员打款,Excel表格核对到眼花,银行U盾插拔到手软……"

这样的场景在许多企业财务部并不陌生,无论是劳务报酬、佣金返现,还是供应商结算、灵活用工报酬,企业对私打款一直是高频刚需,却也是效率洼地,传统模式下,财务人员需要手动整理账单、反复核验账户信息、逐个操作银行转账,不仅耗时耗力,还容易因信息错误导致退票或纠纷。

更麻烦的是,随着新业态兴起,企业对私支付场景越来越复杂:

- 直播电商要给成千上万达人分佣

- 外卖平台需实时结算骑手工资

- 连锁企业需向分散的加盟商返利

……

当"批量"遇上"实时",当"合规"撞上"效率",企业支付结算的"最后一公里"正成为制约业务发展的隐形瓶颈。

对私打款:那些让人头疼的"坑"

人工操作:效率黑洞

某跨境电商财务总监算过一笔账:每月给海外KOL支付推广费,200笔交易需要2个财务人员花3天时间处理,而其中10%因账户名不符被退回,人工录入的差错率与时间成本,让本应支撑业务的财务流程反而拖了后腿。

银行限制:额度与时间的博弈

- 单笔限额5万?大额劳务费得分几十次转

- 非工作日无法操作?急需结算的骑手工资只能拖延

- 不同银行到账时间差?供应商反复催款解释到心累

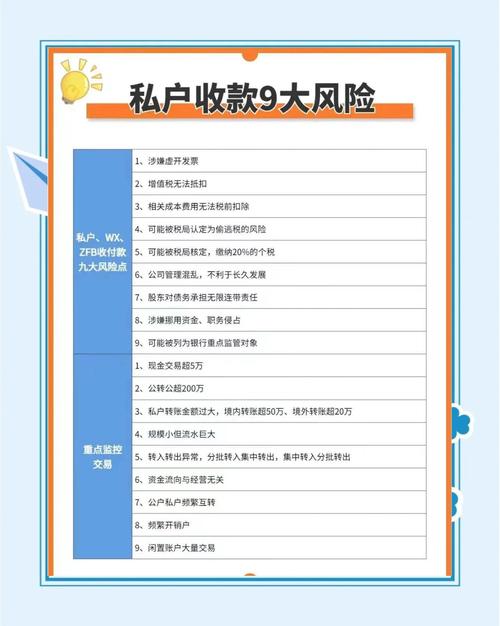

合规风险:看不见的雷区

2023年某灵活用工平台因批量代发工资未留存完整交易凭证,被税务部门要求补缴数百万税款,对私打款若缺乏清晰的业务背景记录、完备的个税申报流程,很容易引发后续稽查风险。

支付结算平台如何破局?

新一代支付结算平台正在用技术重构企业对私打款逻辑,以业内领先的XX付为例,其"企业批量付"功能已服务超10万家企业,日均处理对私交易量突破50万笔,其核心价值可总结为三个关键词:

批量处理:从"人跑数据"到"数据跑路"

- Excel一键导入:支持姓名、账号、金额、备注结构化上传

- 智能校验:自动识别账户异常(如银行卡失效、姓名不符)

- 多银行通道:单笔额度提升至50万,支持7×24小时发起

某MCN机构使用后,2000名达人的分佣发放时间从3天压缩到15分钟,退票率降至0.1%。

合规护航:四重安全机制

- 身份核验:通过银联实名认证匹配打款账户

- 电子存证:每笔交易自动生成含业务场景的电子回单

- 个税对接:与税务局系统直连,支持劳务报酬个税预扣

- 审计追踪:全流程操作留痕,权限分级管理

场景化解决方案

- 灵活用工:与电子签约平台打通,实现"签约-考勤-结算-报税"闭环

- 连锁加盟:总部可分区域、分门店设置差异化结算规则

- 直播分账:根据平台API实时获取打赏数据,自动计算分成

选择支付平台:企业需要问清的5个问题

- 到账速度:是T+0实时到账,还是T+1?节假日是否受影响?

- 手续费结构:按笔收费还是按金额阶梯收费?是否有年费/接口费?

- 银行覆盖:是否支持主流银行?地方性银行能否覆盖?

- 系统对接:能否通过API与企业ERP/财务软件直连?

- 风控能力:是否有反洗钱监控?大额交易是否需要人工审核?

(某零售企业曾因未了解清楚手续费,在月均2万笔的小额打款中多支出超万元成本)

未来趋势:支付结算的"无感化"升级

随着技术发展,企业对私支付正呈现新特征:

- 自动化:通过RPA机器人自动抓取业务系统的结算数据

- 可视化:仪表盘实时展示打款进度、失败原因分析

- 生态化:与电子发票、税务申报、社保公积金系统深度集成

可以预见,当支付结算如同水电煤一样成为即取即用的基础设施,企业才能真正聚焦于业务创新而非流程纠缠。

对私打款看似只是财务环节的小切口,却直接影响企业现金流效率、税务安全甚至员工满意度,在数字化转型浪潮下,那些率先用对工具的企业,正在把曾经的痛点转化为竞争力——毕竟,当别人还在为输错账号焦头烂额时,你的财务团队可能已经喝着咖啡看完了实时到账报表。

本文链接:https://www.ncwmj.com/news/2129.html