自动发卡平台日志归档系统作为数字化工具,其双重属性引发争议,它通过自动化收集交易记录、用户操作等日志数据,显著提升对账效率与异常追溯能力,成为中小商家的"效率神器";海量日志的存储可能形成"数据黑洞"——未经分类的原始日志长期堆积,既占用存储资源又增加合规风险,部分用户反馈系统缺乏智能清洗功能,导致关键信息被淹没在冗余数据中,更值得关注的是,第三方平台的日志托管存在敏感信息泄露隐患,而平台方对日志的二次利用边界尚不明确,如何在便捷性与数据安全间取得平衡,成为该技术落地的核心议题。(约160字)

当"无人值守"遇上"数据洪流"

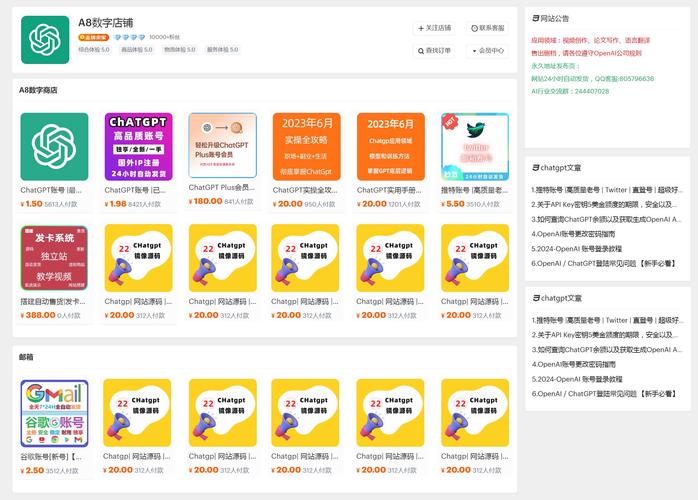

在数字化浪潮下,卡密自动发卡平台因其高效、便捷的特性,成为电商、游戏、会员服务等领域的宠儿,随着业务量的激增,一个被多数人忽视的问题浮出水面——日志记录。

平台运营者往往关注的是"如何更快地发卡",却很少思考"如何更好地管理日志",自动发卡平台的日志记录,究竟是提升运营效率的利器,还是潜藏风险的数据黑洞?这一问题引发了行业内的激烈讨论。

争议点1:自动化 vs. 失控风险

支持方:自动化归档是效率革命

自动发卡平台的核心优势在于"无人值守",而日志自动归档则是这一理念的延伸,传统人工管理日志不仅耗时,还容易出错。

- 人工归档易遗漏:管理员可能因疏忽导致关键日志丢失,影响后续审计或纠纷处理。

- 响应速度慢:当需要查询某笔交易时,手动翻找日志的效率远低于自动化检索。

而自动归档系统可以:

✅ 实时记录:每笔交易、每次API调用、每个异常事件都被精准捕捉。

✅ 智能分类:按时间、交易类型、IP来源等维度自动归类,便于后续分析。

✅ 长期存储:结合云存储或分布式数据库,确保日志可追溯数年甚至更久。

反对方:自动化可能带来"数据失控"

自动化并非万能,反对者认为:

❌ 日志爆炸:高频交易下,日志文件可能以TB级增长,存储成本激增。

❌ 隐私泄露风险:自动归档可能无意中记录敏感信息(如用户IP、支付记录),若未加密存储,可能被黑客利用。

❌ 虚假安全感:管理员可能因依赖自动化而忽视定期检查,导致异常日志长期未被发现。

案例:某游戏代充平台因日志自动归档系统未设置存储上限,3个月内积累超过100GB日志,最终因存储爆满导致服务崩溃。

争议点2:合规性挑战——归档是否等于合法?

法律视角:日志归档的"灰色地带"

不同国家和地区对数据留存的要求不同,

- 欧盟GDPR:要求企业明确日志存储期限,超期需删除,否则可能面临高额罚款。

- 中国《网络安全法》:规定关键信息基础设施运营者需留存日志不少于6个月。

自动发卡平台若涉及跨境业务,日志归档策略必须符合多地法规,否则可能引发法律风险。

道德困境:谁有权查看日志?

- 平台方:认为日志归自己所有,可随时调取分析。

- 用户:担心隐私被滥用,尤其是涉及支付、账号绑定等敏感操作时。

争议事件:某虚拟商品交易平台被曝未经用户同意,利用日志数据做"用户画像",推送定向广告,引发舆论声讨。

反差现象:技术越先进,问题越隐蔽?

现象1:自动化让问题"隐身"

传统人工管理日志时,管理员会主动检查异常,而自动归档系统可能让运营者产生"系统会自动处理"的错觉,导致:

- 异常交易被淹没:某黑客利用脚本批量刷单,但由于日志量过大,攻击行为一周后才被发现。

- 日志"存而不用":归档后无人分析,沦为"数字垃圾"。

现象2:日志归档的"马太效应"

- 大平台:有资源部署智能分析系统,日志归档反而成为风控利器。

- 小平台:因成本限制,日志管理混乱,甚至因存储不足被迫删除关键数据。

解决方案:如何让日志归档既高效又安全?

分层存储策略

- 热数据(近3个月日志):高速存储,便于实时查询。

- 温数据(3-12个月日志):压缩归档,降低存储成本。

- 冷数据(1年以上日志):迁移至低成本云存储或离线备份。

权限与加密管理

- 最小权限原则:仅允许必要人员访问日志。

- 端到端加密:确保日志在传输和存储过程中不被篡改或泄露。

智能分析与告警

- 异常检测:利用AI识别刷单、盗卡等可疑行为。

- 阈值告警:当日志量激增或异常模式出现时,自动通知管理员。

自动化不是终点,而是起点

自动发卡平台的日志归档,既是一场效率革命,也是一场数据治理的考验,它不仅仅是技术问题,更涉及法律、隐私、运营策略等多维度挑战。

未来的赢家,不会是那些盲目追求自动化的平台,而是那些能在"效率"与"安全"之间找到平衡的玩家。

你的日志,真的在你的掌控之中吗?

本文链接:https://www.ncwmj.com/news/2175.html