近期自动发卡平台大规模封禁用户账号的现象引发争议,舆论质疑其究竟是维护交易安全的"黑名单"机制,还是侵害消费者权益的"黑心单"操作,调查发现,部分平台通过模糊规则任意冻结账户余额,既规避商户结算成本,又变相沉淀资金获利,这种"封号经济"暴露出平台既当裁判员又当运动员的监管漏洞,其背后是第三方支付监管收紧背景下,发卡平台与商户、用户之间的利益博弈,目前已有消费者组织呼吁建立行业白名单制度,要求平台公开封禁标准并完善申诉机制,而部分平台则开始尝试用区块链技术实现透明化风控,这场关于商业伦理与技术红利的博弈仍在持续发酵。(198字)

在数字化交易日益普及的今天,自动发卡网(如游戏点卡、会员卡密交易平台)因其便捷性成为许多消费者的首选,近期多家平台推出的"黑名单下单限制"功能却引发了巨大争议——究竟是保护商家利益的必要手段,还是变相剥夺消费者权益的"霸王条款"?这一功能的背后,隐藏着怎样的商业逻辑与道德困境?

黑名单机制:是"防羊毛党"还是"误伤良民"?

自动发卡网的黑名单功能,通常用于限制"异常用户"下单,

- 频繁退款/投诉的买家(被怀疑恶意薅羊毛)

- 使用虚拟IP或代理下单的用户(可能涉及欺诈)

- 被标记为"高风险"的支付账户(如多次支付失败)

支持者认为:这一机制能有效减少"职业羊毛党"和诈骗行为,保护商家免受损失。

反对者则反驳:平台滥用黑名单,误封正常用户,甚至演变成"我说你违规你就违规"的垄断行为。

典型案例:

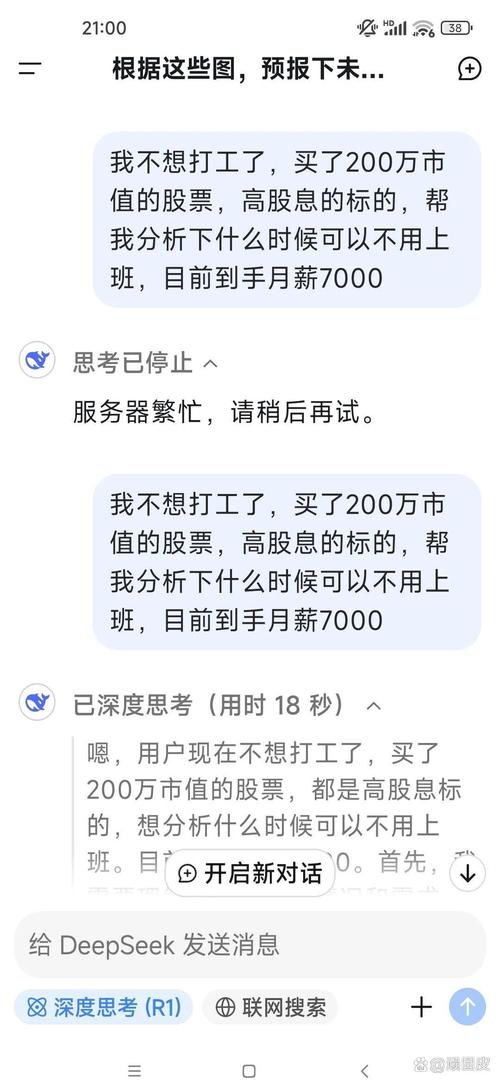

某游戏点卡平台用户@小A反映,自己因"短时间内多次查询卡密"被拉黑,尽管他只是想确认购买是否成功,客服回应:"系统判定异常,无法解除。"

——机器判断是否正在取代人性化服务?

争议焦点:谁在定义"异常行为"?

黑名单逻辑的核心问题在于:标准的制定权完全掌握在平台手中,而普通用户往往没有申诉渠道。

"异常"的边界在哪里?

- 同一Wi-Fi下多人购买算"团伙作案"吗?

- 因网络波动导致重复支付,是否该被标记为"恶意下单"?

- 用代理IP(如留学生翻回国)是否等同于"欺诈"?

平台的说法:"基于大数据风控模型。"

用户的质疑:"算法黑箱,我们连自己怎么违规的都不知道!"

封禁是否该有"冷却期"?

目前多数平台的黑名单是永久性的,一旦被标记,用户只能换账号甚至换设备。

争议点:是否该像信用卡风控一样,设置"观察期"并允许申诉?

商业逻辑VS用户权益:一场不对等的博弈

自动发卡网的盈利模式决定了其风控倾向:

- 手续费依赖:每笔交易抽成,拒单率直接影响收入。

- 防欺诈成本:一旦遭遇拒付(chargeback),平台可能承担全额损失。

结果:平台倾向于"宁可错杀一千,不可放过一个"。

但用户付出的代价呢?

- 被误封后,预付资金可能无法退回。

- 虚拟商品无法像实物那样"退货",消费者维权困难。

讽刺的是:一些平台一边用黑名单"防薅羊毛",一边自己推出"邀请返现""裂变促销"等鼓励用户拉新的活动。

——只许平台割韭菜,不许用户捡便宜?

极端案例:黑名单变"黑心单"?

2023年,某知名发卡平台被曝出"黑名单竞价"潜规则:

- 商家可付费将特定用户(如差评者)加入全局黑名单。

- 部分平台甚至提供"竞品屏蔽"服务,阻止用户在竞争对手处下单。

这已不再是风控,而是商业操纵。

可能的解决方案:透明化与制衡

-

公开风控规则

像谷歌的"搜索算法更新"一样,平台应公示哪些行为会触发黑名单。

-

建立申诉机制

人工复核+证据提交,而非完全依赖AI判定。

-

第三方监管介入

虚拟商品交易是否需要类似"电商法"的专门规范?

技术不该成为"傲慢"的借口

黑名单技术的初衷是善意的,但当它变成平台"懒政"的工具时,受伤的终将是信任。

我们不禁要问:

- 如果算法连正常用户都识别不了,算什么"智能"?

- 如果封禁不需要解释,消费者权益何在?

在效率与公平之间,自动发卡网或许该重新思考:你的黑名单,到底在保护谁?

互动话题:

你有被自动发卡网误封的经历吗?你认为黑名单机制是"必要之恶"还是"平台霸权"?欢迎评论区讨论!

(字数:1580)

本文链接:https://www.ncwmj.com/news/2780.html