自动发卡网作为数字化交易平台,通过自动化技术实现虚拟商品订单的即时生成与分发,显著提升了交易效率,尤其受到游戏点卡、软件授权等数字产品商户的青睐,其匿名性、即时性等特点也使其成为欺诈活动的温床,部分不法分子利用虚假订单、黑产信用卡等手段套取商品或洗钱,形成"效率与风险并存"的灰色地带,平台方虽通过风控系统(如IP限制、订单频率监控)试图平衡便捷与安全,但欺诈手段的迭代升级导致双方博弈持续深化,当前,部分发卡网已引入人工审核延迟机制,但过度防控可能削弱用户体验,如何在商业利益与合规性之间寻找平衡点,成为行业发展的关键挑战。

当"无人值守"遇上"黑产狂欢"

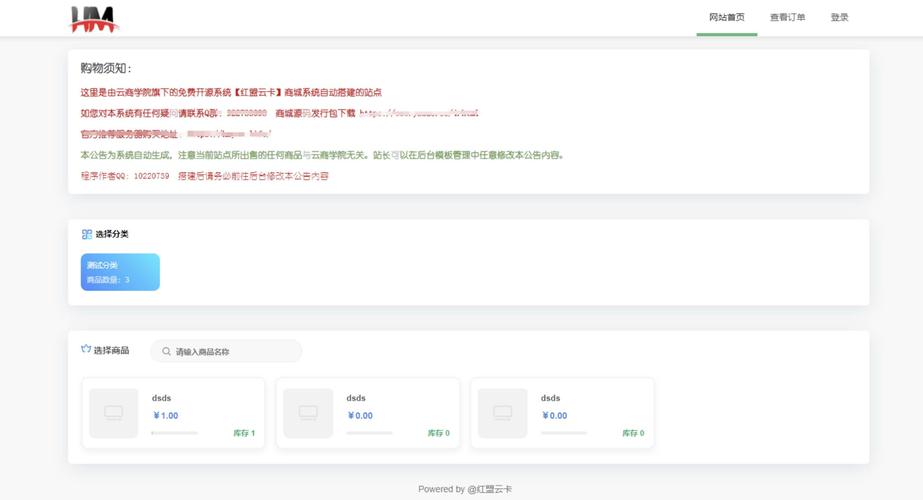

在数字化交易时代,自动发卡网(Auto-Delivery Card System)因其高效、低成本的特性,成为虚拟商品交易的主流方式之一,无论是游戏点卡、会员订阅,还是软件授权,用户只需付款,系统即可自动完成订单处理和卡密发放,无需人工干预,这一便利性背后,却隐藏着巨大的争议——自动发卡网既是电商效率革命的标杆,又是黑产欺诈的温床。

矛盾点在于:

- 商家追求的是"零延迟、零人工"的极致效率,而黑客和羊毛党则利用自动化漏洞进行批量欺诈。

- 技术优化本应提升用户体验,却因风控缺失导致大量"幽灵订单"和"恶意套利"。

本文将深入探讨自动发卡网的订单生成逻辑、行业现状、优化策略,并剖析其背后的灰色博弈。

自动发卡网的订单生成逻辑:效率至上的技术架构

核心流程:从支付到交付的"秒级"响应

典型的自动发卡网订单生成流程如下:

- 用户下单:选择商品并支付(支付宝、微信、加密货币等)。

- 支付回调验证:系统通过API确认款项到账(部分平台支持异步校验)。

- 库存匹配:从数据库调取可用卡密(或实时生成)。

- 自动交付:通过邮件、网页或API返回卡密给用户。

- 订单完结:标记状态,更新库存。

关键点:

- 无人工干预:全程自动化,降低运营成本。

- 高并发支持:单日可处理数万笔订单,适合促销活动。

技术实现:数据库、API与防并发机制

- 数据库设计:通常采用Redis缓存+MySQL持久化,确保高并发下的稳定性。

- 防重复提交:通过Token或IP限制防止用户短时间重复下单。

- 异步处理:部分平台采用队列(如RabbitMQ)缓解高峰压力。

但问题来了:

- 如果支付回调被伪造,系统是否会误判?

- 如果库存耗尽,是否会导致"超卖"?

- 如果黑客利用脚本批量刷单,如何拦截?

争议焦点:效率与风控的失衡

自动发卡网的"无人化"特性,使其成为黑产的理想目标,以下是几个典型问题:

"幽灵订单":支付欺诈的泛滥

案例:

- 攻击者利用伪造支付回调(如修改支付宝通知参数),让系统误判已付款,从而免费获取卡密。

- 部分平台因未做二次校验,导致单日损失数万元。

争议点:

- 商家是否应该牺牲部分效率(如人工审核大额订单)来换取安全性?

- 加密货币支付是否更难追溯,助长了黑产?

"羊毛党"的狂欢:批量注册与套利

手段:

- 通过接码平台批量注册账号,利用新人优惠或低价商品套利。

- 使用自动化脚本(如Python+Selenium)高频下单,耗尽库存。

行业现状:

- 部分平台被迫关闭"自动发货",改为人工审核,但用户体验下降。

- 另一部分平台选择"放任",通过提高价格弥补损失,形成恶性循环。

法律与道德的灰色地带

- 是否构成"帮助信息网络犯罪"? 部分发卡网被用于洗钱或销赃。

- 责任归属问题: 当卡密被用于诈骗,平台是否应担责?

优化策略:如何在效率与安全之间找到平衡?

风控升级:从"无脑自动化"到"智能拦截"

- 支付二次校验:除了回调,主动查询支付状态(如支付宝单号验证)。

- 行为分析:识别异常IP、设备指纹、下单频率(如1分钟内超过5笔则触发风控)。

- 人机验证:引入Captcha或滑块验证,增加脚本攻击成本。

库存与订单管理优化

- 动态库存:实时同步,避免超卖(如采用分布式锁)。

- 延迟发放:对高风险订单延迟1-5分钟发放,期间进行人工抽检。

数据驱动:用AI预测欺诈模式

- 机器学习模型:分析历史欺诈订单特征(如特定时间段、支付方式)。

- 黑名单共享:行业联盟共同抵制恶意IP和账号。

法律合规:避免成为"帮凶"

- KYC(实名认证):对大额交易要求身份验证。

- 日志留存:确保订单数据可追溯,配合执法调查。

未来展望:自动发卡网的"光明"与"阴影"

自动发卡网的技术不会消失,但其发展路径将取决于:

- 行业自律:能否建立统一的风控标准?

- 监管介入:是否会有更严格的法律约束?

- 技术对抗:AI风控与黑客攻击的持续博弈。

最终问题:

- 当技术追求极致效率时,是否必然以牺牲安全为代价?

- 商家是否愿意为"零欺诈"付出更高的运营成本?

效率与安全的永恒博弈

自动发卡网的订单生成逻辑,本质上是商业效率与风险控制的较量,优化的核心不在于"彻底消灭欺诈"(这几乎不可能),而在于找到平衡点——既能满足用户体验,又能将损失控制在可接受范围内。

争议仍会继续,但唯一确定的是:

- 谁能在效率与安全之间找到最优解,谁就能在这场灰色博弈中胜出。

(字数:约1800字)

注: 本文结合技术解析与行业痛点,采用争议性写法,适合传播讨论,如需调整角度(如更偏向技术或法律),可进一步优化。

本文链接:https://www.ncwmj.com/news/4655.html