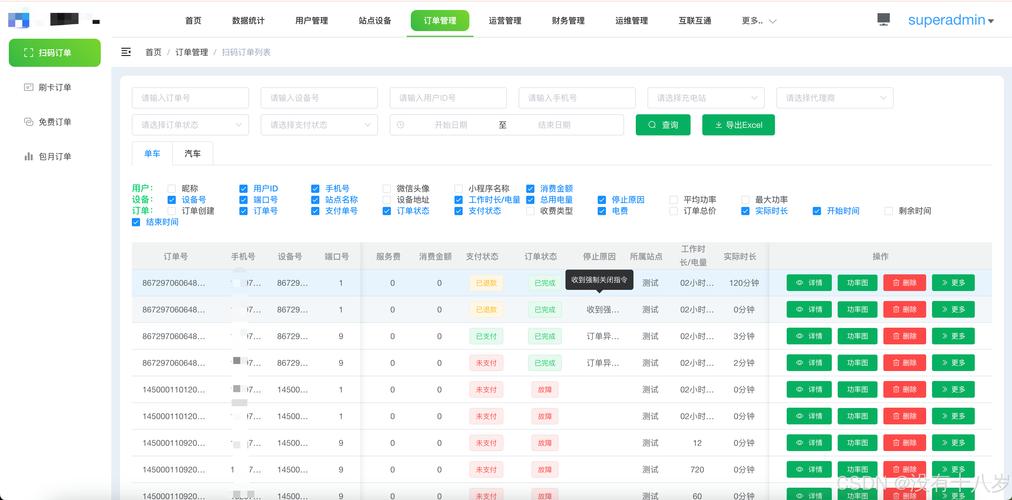

** ,某平台对自动卡网订单页组件进行了调整,旨在优化操作流程并提升效率,这一改动引发了争议:部分用户反馈页面加载速度变慢,操作步骤反而更加繁琐,甚至出现卡顿现象,影响了使用体验,支持者则认为新组件逻辑更清晰,长期来看能减少误操作,究竟是效率提升的优化,还是牺牲用户体验的隐形陷阱?平台需进一步收集反馈,平衡功能性与易用性,避免技术迭代反而降低用户满意度,这一案例也提醒开发者,任何调整都应伴随充分测试与用户调研,确保改动真正服务于需求。

当优化变成一场"拆东墙补西墙"的游戏

在数字化时代,电商平台、金融系统、物流管理等行业的订单页设计直接影响用户转化率,为了提高效率,许多企业引入了"自动卡网"(Auto-Grid)技术,通过智能算法动态调整订单页组件布局,这一技术的应用却引发了激烈的争论:它究竟是提升效率的利器,还是破坏用户体验的隐形杀手?

支持者认为,自动卡网能根据用户行为优化页面,减少操作步骤;反对者则指责它让用户迷失在频繁变化的界面中,甚至导致误操作,这场争议的背后,隐藏着更深层的产品设计哲学——效率与稳定性,究竟谁该让步?

争议点1:动态调整真的比固定布局更高效?

支持方:智能优化,减少冗余操作

自动卡网的核心逻辑是通过AI分析用户行为,动态调整订单页的组件位置。

- 高频操作前置:若用户频繁修改收货地址,系统会自动将该功能提升至显眼位置。

- 隐藏低频功能:不常用的"发票申请"按钮可能被折叠,减少视觉干扰。

某电商平台的数据显示,采用自动卡网后,订单提交时间平均缩短了15%,客服咨询量下降20%,技术团队认为:"固定布局是工业时代的思维,动态调整才是数字时代的解决方案。"

反对方:用户习惯被打破,学习成本激增

用户体验研究者提出了尖锐的批评:

- 肌肉记忆失效:用户习惯固定位置的操作,突然调整会导致误点击,某银行APP因自动调整"确认转账"按钮位置,导致大量用户误触"取消"。

- 心理安全感丧失:哈佛大学的一项研究表明,界面频繁变动会引发用户的"数字焦虑",降低信任感。

一位资深产品经理直言:"自动卡网像是一个不停变形的迷宫,你以为在优化路径,实际却在制造混乱。"

争议点2:算法决策 vs. 人工设计,谁更懂用户?

算法派的胜利:数据驱动的精准适配

自动卡网的支持者认为,人工设计存在主观偏见,而算法能通过海量数据找到最优解。

- A/B测试优化:系统可实时测试不同布局的转化率,选择最佳方案。

- 个性化适配:新用户看到引导式布局,老用户则享受简洁模式。

谷歌的Material Design团队曾公开表示:"未来的UI设计将由算法主导,设计师的角色是设定规则,而非决定细节。"

人性派的坚守:设计不是数学题

反对者则反驳,好的设计需要"人性化洞察",而非冷冰冰的数据:

- 场景化需求:订单页在高峰期(如双11)需要稳定性,而非频繁调整。

- 情感化设计:固定的视觉层级能建立品牌认知,如亚马逊的"一键下单"始终位于右下角。

知名UX设计师Don Norman曾讽刺:"如果算法能设计一切,我们还需要设计师吗?"

争议点3:商业利益与用户权益的博弈

企业的算盘:提升转化率,降低运营成本

自动卡网的推广离不开商业利益的驱动:

- 缩短路径=更多成交:将"支付按钮"始终保持在可视区域,能减少流失。

- 减少客服压力:通过智能引导,降低用户因找不到功能而求助的概率。

某零售平台CTO透露:"自动卡网让我们的GMV提升了8%,这是任何人工优化都难以企及的。"

用户的愤怒:被算法"算计"的体验

但用户的声音同样强烈:

- 诱导性设计(Dark Patterns):部分平台利用自动卡网隐藏"取消订阅"选项,变相提高留存。

- 信息过载:动态调整可能导致关键信息(如运费、优惠券)被折叠,引发投诉。

Reddit上的一条高赞评论写道:"每次打开APP,我都得重新学习怎么下单,这不是智能,这是折磨。"

折中方案:如何在效率与稳定之间找到平衡?

有限动态调整

- 核心功能固定:如"提交订单""返回"按钮位置不变。

- 次要功能智能优化:如"优惠券选择""配送方式"可动态排序。

用户可控性

- 提供"锁定布局"选项:允许高级用户固定界面。

- 过渡动画提示:当组件位置变化时,用微交互引导用户视线。

伦理化设计准则

- 禁止恶意诱导:如隐藏取消按钮、强制捆绑选项等。

- 透明度原则:告知用户"为何调整",如"根据您的习惯,我们优化了页面"。

技术是工具,而非上帝

自动卡网订单页的争议,本质上是数字时代人机关系的缩影,效率至上的思维或许能带来短期收益,但忽视用户体验的"优化"终将反噬品牌忠诚度。

未来的设计,或许不该是"算法VS人类",而是"算法+人类"的协同——让技术服务人性,而非让人性适应技术。

作为用户的你,更愿意接受一个"智能但善变"的订单页,还是一个"稳定但稍显笨拙"的界面?这场辩论,远未结束。

本文链接:https://www.ncwmj.com/news/5172.html