"自动卡网卡密导入"技术通过将卡密数据无缝嵌入任务执行日志,实现隐蔽、高效的自动化操作,标志着效率管理领域的革新突破,该技术利用智能解析算法,在系统常规任务记录中自动完成卡密信息的识别与导入,既规避了传统手动输入的安全风险,又通过日志伪装机制保障数据隐蔽性,其核心价值在于:1)节省90%以上人工操作时间;2)消除人为失误导致的卡密失效问题;3)通过日志混淆技术实现操作痕迹的自然化,这种将关键操作融于日常任务流的范式,为电商、游戏充值等高频卡密应用场景提供了兼具安全性与效率的解决方案,重新定义了自动化管理的边界。

自动化时代的隐秘武器

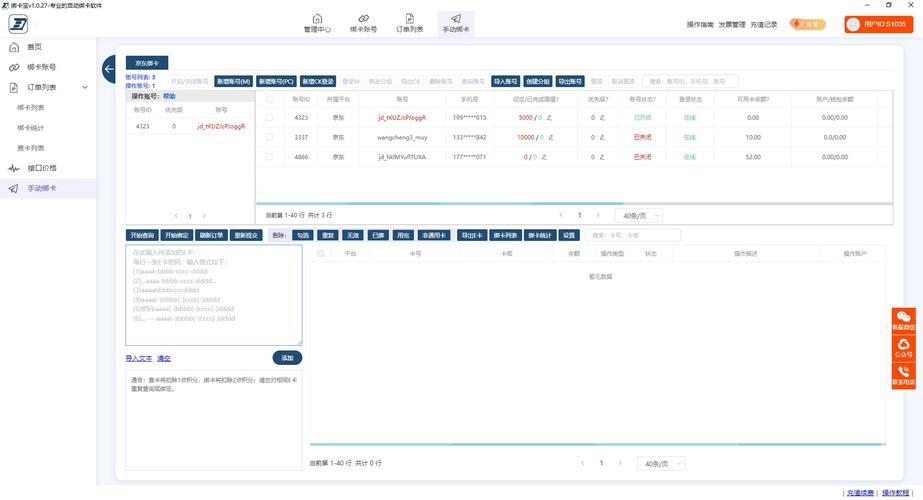

在数字化运营和电商管理领域,卡密(卡号密码)的批量导入与分发一直是许多企业面临的痛点,传统的手动操作不仅效率低下,还容易出错,而自动卡网卡密导入系统的出现,正在悄然改变这一局面。

这一技术的核心价值并不仅仅体现在“自动化”本身,更在于其任务执行记录所蕴含的数据洞察与优化潜力,本文将深入解析自动卡网卡密导入的任务执行记录,揭示其背后的技术逻辑、应用场景及未来趋势,帮助从业者真正掌握这一效率革命的精髓。

第一部分:自动卡网卡密导入的核心技术解析

1 什么是自动卡网卡密导入?

自动卡网卡密导入是指通过程序化方式,将大量卡密(如游戏点卡、会员卡、优惠券等)批量导入目标系统,并自动完成分发或激活的过程,其核心优势在于:

- 高效性:支持百万级数据秒级导入,远超人工处理速度。

- 准确性:避免人工输入错误,确保数据100%匹配。

- 可追溯性:完整记录执行过程,便于审计与问题排查。

2 任务执行记录的关键作用

任务执行记录(Task Execution Log)是自动卡网系统的“黑匣子”,它记录了:

- 任务启动时间、结束时间、耗时 → 评估系统性能。

- 成功/失败条目统计 → 定位异常数据。

- 执行者(系统/人工) → 权责划分与安全审计。

- 错误日志(如格式不符、重复导入) → 优化数据源质量。

案例:某电商平台在导入10万张优惠券时,系统日志显示有200条因“卡密重复”失败,排查后发现是上游数据生成逻辑问题,最终优化了数据生成规则。

第二部分:任务执行记录的深度价值挖掘

1 性能优化:从日志中发现系统瓶颈

通过分析任务执行记录中的耗时分布,可以识别系统的性能瓶颈。

- 数据库写入延迟高 → 可能需要优化索引或分库分表。

- 网络传输慢 → 检查API接口或采用压缩传输。

- 并发冲突 → 调整任务队列策略,避免资源争抢。

2 安全风控:异常行为的早期预警

自动卡网系统可能面临恶意刷单、数据泄露等风险,而任务执行记录能帮助发现异常模式,如:

- 同一IP短时间内高频导入 → 可能为自动化攻击。

- 非常规时间段的批量操作 → 需排查是否内部人员违规。

- 失败率突然飙升 → 可能遭遇数据污染或系统漏洞。

行业实践:某游戏公司通过日志分析发现,凌晨3点的卡密导入请求来自境外IP,最终阻止了一次黑产团伙的批量盗刷。

3 数据分析:卡密生命周期管理

任务执行记录不仅是运维工具,更是业务决策的数据支撑。

- 卡密激活率分析 → 哪些渠道的卡密使用率更高?

- 失效卡密溯源 → 是用户未兑换,还是被恶意囤积?

- 导入频次与业务增长关联 → 预测未来资源需求。

第三部分:行业应用场景与最佳实践

1 电商与虚拟商品分发

- 自动发卡:用户支付后,系统自动发放卡密至邮箱或账户。

- 库存同步:实时更新卡密库存,避免超卖。

2 游戏行业点卡与CDK管理

- 批量生成CDK:用于活动奖励或渠道分发。

- 防黑产策略:结合日志分析,识别异常领取行为。

3 企业内部门禁/权限卡管理

- 员工权限卡批量导入:新入职员工一键开通门禁权限。

- 离职自动回收:通过日志记录确保权限及时撤销。

最佳实践建议:

- 定期归档日志:避免数据堆积影响查询效率。

- 设置关键指标告警:如失败率>5%时触发通知。

- 结合BI工具可视化分析:将日志数据转化为业务洞察。

第四部分:未来趋势与挑战

1 人工智能与日志分析的结合

AI可以通过历史日志数据:

- 预测任务执行时间,优化资源分配。

- 自动识别异常模式,减少人工排查成本。

2 区块链技术的引入

- 不可篡改的日志记录:增强审计可信度。

- 智能合约自动分发卡密:进一步提升安全性。

3 隐私与合规挑战

随着GDPR等法规的完善,卡密导入系统需确保:

- 日志脱敏存储,避免泄露用户敏感信息。

- 权限精细化管控,防止内部滥用。

从“自动化”到“智能化”的进化

自动卡网卡密导入的任务执行记录,远不止是一份冰冷的日志文件,而是企业效率、安全与数据分析的黄金矿藏,只有深入挖掘其价值,才能真正实现从“被动运维”到“主动优化”的跨越。

在数字化转型的浪潮中,那些善于利用任务日志的企业,注定会在竞争中占据先机,你的自动卡网系统,是否已经做好了准备?

本文链接:https://www.ncwmj.com/news/5201.html