用户反馈的价值与配置陷阱

在数字化产品运营中,用户反馈是优化体验的黄金数据源,许多团队在配置"自动卡网用户反馈组件"(Automatic Feedback Collection Component)时,往往陷入"功能能用就行"的误区,导致数据质量低、用户参与度差,甚至引发负面体验。

本文将从技术实现、用户心理、数据价值三个维度,深度拆解自动卡网反馈组件的配置逻辑,并提供一套经过验证的"5步高效配置法",帮助团队避开常见陷阱,最大化反馈价值。

自动卡网反馈组件的本质:不仅是技术工具,更是用户体验策略

1 什么是"自动卡网用户反馈组件"?

自动卡网(Automatic Triggering)反馈组件是一种在用户遇到特定场景(如页面卡顿、操作失败、流程中断)时,自动弹出反馈表单的技术模块,与传统的"固定入口反馈"相比,它的核心优势在于:

- 精准捕捉痛点:在用户情绪峰值(如 frustration 时刻)触发,数据更真实。

- 降低反馈成本:无需用户主动寻找入口,提升参与率。

- 实时性问题诊断:结合日志数据,快速定位技术或体验瓶颈。

2 为什么90%的团队配置效果不佳?

根据行业调研,常见配置错误包括:

- 触发逻辑粗暴:频繁弹窗干扰用户(如每次卡顿都触发)。

- 表单设计低效:问题模糊(如"请描述您的问题")、选项冗余。

- 缺乏闭环机制:用户提交后无响应,挫伤积极性。

- 数据孤立:未与监控系统(如APM、埋点)联动,分析效率低下。

核心配置原则:从"功能实现"到"行为科学"

1 触发策略:如何定义"该弹"和"不该弹"的时刻?

- 必弹场景:

- 页面加载时间 > 3秒(Web)或 > 2秒(Mobile)。

- 接口返回5xx错误或超时。

- 用户连续3次操作失败(如表单提交错误)。

- 禁弹场景:

- 用户处于敏感流程(如支付页)。

- 同一会话中已触发过反馈。

- 高频操作(如滚动、快速点击)。

案例:某电商App在支付失败时触发反馈,但未屏蔽重复提交用户,导致1周内收到2000+重复投诉,优化后,通过会话去重,反馈量下降40%,有效问题占比提升至85%。

2 表单设计:如何让用户"愿意填且填得有用"?

- 问题分层设计:

- 一级问题:自动捕获(如错误代码、设备信息)。

- 二级问题:单选框("您遇到了什么问题?"选项包括:加载慢/功能异常/内容错误)。

- 三级问题:可选文本框("如需补充,请描述细节")。

- 情绪安抚技巧:

- 在弹窗文案中加入共情语句(如"抱歉给您带来不便,我们会优先处理此问题")。

- 提供即时补偿(如"提交后可领取7天会员")。

3 技术实现:如何与现有系统无缝集成?

- 数据关联方案:

- 反馈数据 + 用户行为轨迹(通过Session ID关联)。

- 反馈数据 + 性能监控数据(如Lighthouse分数、API耗时)。

- 降级策略:

在服务端压力大时,自动关闭反馈采集,避免雪崩效应。

5步高效配置法:从部署到优化的完整路径

步骤1:定义关键场景(Key Trigger Scenarios)

- 通过历史客诉数据、性能监控工具(如New Relic),列出TOP 5用户痛点场景。

步骤2:配置智能触发规则

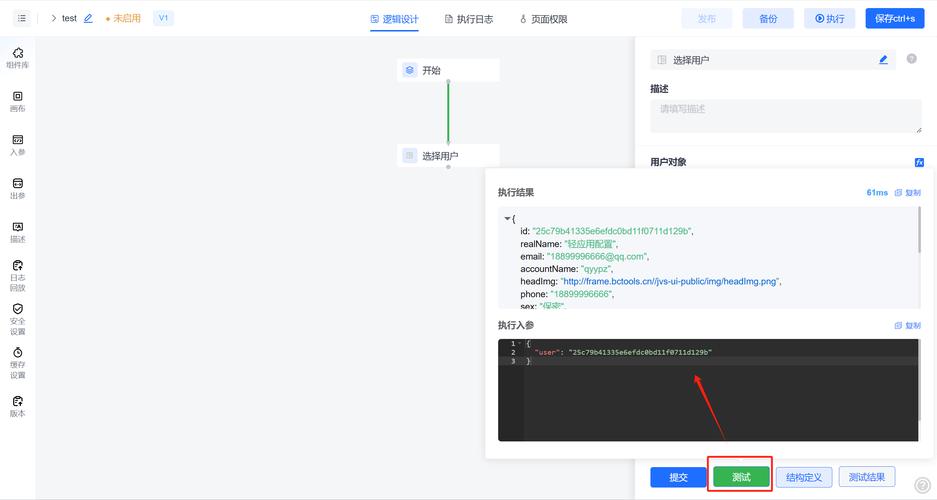

- 示例代码(前端伪代码):

if (pageLoadTime > 3000 && !isPaymentPage) { showFeedbackModal({ type: 'performance', presetOptions: ['加载慢', '内容不完整'] }); }

步骤3:设计轻量级表单

- 遵循"3秒原则":用户应在3秒内完成反馈。

- 使用预置选项 + 可选开放字段的组合。

步骤4:建立闭环响应机制

- 自动回复模板:

"您的反馈已收到(编号#1234),我们将在24小时内邮件同步进展。"

- 高危问题自动转工单系统(如Jira、Zendesk)。

步骤5:数据验证与迭代

- 监控指标:

- 反馈率(提交量/触发量)。

- 平均完成时间。

- 问题分类分布。

- A/B测试不同触发策略的效果差异。

进阶:从反馈组件到体验洞察引擎

顶级团队会将反馈组件升级为"体验洞察中枢",具体方法:

- 语义分析:通过NLP自动归类开放文本(如情感分析、关键词提取)。

- 根因预测:结合性能数据,用机器学习预测问题原因(如"加载慢→CDN节点异常")。

- 自动化修复:对已知高频问题(如API超时),触发预设解决方案(如切换备用接口)。

反馈组件的终极目标不是"收集",而是"行动"

配置自动卡网反馈组件的核心,在于通过技术手段降低用户发声门槛,同时确保团队能高效转化反馈为优化行动。一个未被处理的反馈,比没有反馈更伤害用户体验。

行动建议:明天起,检查你的反馈组件是否存在"触发泛滥""表单冗长""数据孤岛"问题,用本文的5步法重新校准。

本文链接:https://www.ncwmj.com/news/5211.html