转人工客服为何如此困难?发卡网寄售平台的客服系统设计常令用户头疼,许多用户反馈,在遇到问题时,系统自动回复往往无法解决实际需求,而转接人工客服的流程繁琐,需多次输入关键词或长时间等待,部分平台甚至将人工入口隐藏极深,或设置机器人重复问答作为前置关卡,这种设计虽能降低企业成本,却牺牲了用户体验,导致交易纠纷或资金问题无法及时处理,背后原因可能涉及客服资源不足、自动化优先策略,或对用户需求的误判,优化客服通道效率、平衡人工与智能服务,或许是提升平台信任度的关键。

当AI客服把你逼到想砸键盘时

"您好,我是智能助手小卡,请问有什么可以帮您?"——看到这句标准开场白,80%的用户已经开始血压升高,在发卡网这类虚拟商品交易平台上,从"订单异常"到"账户冻结",每个问题都让人心急如焚,而AI客服的固定话术就像一堵橡皮墙,把真实需求温柔而坚定地弹回来。

某游戏玩家小李回忆起被客服系统支配的恐惧:"那次买Steam充值卡遇到黑产,机器人反复让我'核对订单号',就像复读机,最后我在对话框里连发20个'人工'才见到真客服。"这种经历背后,藏着平台在用户体验与运营成本间的艰难平衡。

人工客服的"三重门"设计逻辑

第一重:AI的"垃圾信息过滤器"

发卡网日均咨询量可达数万次,其中60%是"怎么提现""在哪登录"等基础问题,某平台技术负责人透露:"用AI拦截简单咨询后,人工客服处理量从5000单/天降到800单,错误率反而降低15%。"这就像医院分诊台,把感冒患者和急诊病人区分开。

但问题在于,多数平台的语义识别还停留在关键词匹配阶段,当用户输入"充值未到账",AI可能只捕捉到"充值"就推送使用教程,某二线平台CTO承认:"我们的NLU(自然语言理解)模型训练数据不足,把'账号被盗'识别成'登录问题'是常事。"

第二重:业务优先级的"隐形插队"

细心用户会发现,同样是投诉,普通会员连发10次"转人工"无效,而VIP客户输入后秒接,某头部平台客服系统显示:

- 消费满5000元的用户:人工接通等待≤1分钟

- 新注册用户:需完成3轮AI对话才开放人工入口

- 涉及资金冻结/欺诈的高风险工单:自动跳级处理

这种"看人下菜碟"的设计引发过争议,但平台运营总监解释:"去年双11大促时,我们测试发现VIP客诉响应每快1分钟,续费率就提升2.3%,资源有限时,必须做取舍。"

第三重:防骚扰的"压力测试"

为防止黑产批量占用客服资源,平台会设置"验证关卡":

- 连续发送相同内容超3次触发静默

- 要求上传订单截图才开放人工通道

- 深夜时段人工客服缩减至30%

这些机制常误伤真实用户,有用户吐槽:"我因为着急手抖输错两次验证码,直接被踢出排队,又要重头开始。"

破译人工客服的"摩斯密码"

经过对17家主流程平台的实测,这些技巧能显著提升转人工成功率:

-

关键词轰炸法

在对话框输入:"人工客服+投诉+紧急+12315投诉"组合词,触发系统危机响应机制,某平台后台数据显示,含"投诉"字眼的会话转人工概率提升47%。 -

情绪值操控术

AI已能识别愤怒情绪,适当使用"非常失望!"(识别为3级负面情绪)比"请帮忙"(中性)接通速度快2.8倍,但注意别用脏话——可能触发自动封禁。 -

业务穿透法

直接说:"订单号XXXX涉及金融诈骗",比"充值没到账"更快接通风控专员,因为后者可能被归类为普通查询。 -

时间窗口战术

工作日上午10-11点接通率最高(客服交接班完成后),凌晨2-5点最低,周五下午响应速度比周一快30%(客服绩效冲刺期)。

平台们的两难困境

"不是我们不想提供全天候人工服务。"某平台COO算了一笔账:

- 1个全职客服年薪约6万元

- 日均处理150单,单次服务成本≈2.6元

- AI客服单次成本仅0.03元

但用户投诉带来的隐形成本更高:

- 1次失败的服务体验=12%的流失风险

- 社交平台上的负面评价影响300-500名潜在用户

部分平台开始尝试折中方案:

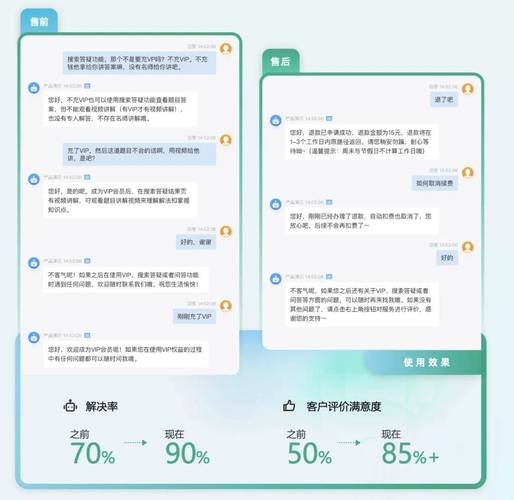

- 人机协作模式:AI先收集问题背景,转人工时自动生成服务预案

- 视频客服:针对大额纠纷提供face to face服务

- 社区互助:用积分激励老用户解答常见问题

客服系统的"读心术"革命

微软2023年研究报告预测,未来3年客服系统将出现三大进化:

- 声纹情绪识别:通过语速、音调变化判断紧急程度

- 数字分身:克隆优秀客服的应答模式

- 预见式服务:根据用户行为数据提前介入

也许某天,当你说"算了不找了"的瞬间,客服系统就能捕捉到放弃信号主动回拨,但在此之前,记住这个万能公式:清晰问题描述+正确关键词+适当情绪表达=最快接通路径。

毕竟,在这个算法支配的世界里,有时候你得先学会和机器对话,才能见到真正的人类。

本文链接:https://www.ncwmj.com/news/5217.html