一封邮件引发的恐慌

凌晨三点,小张的手机突然震动,屏幕上弹出一封邮件:"您的账号在异地登录,IP地址:美国洛杉矶",他瞬间惊醒,心跳加速——"我的账号被盗了?"慌乱中,他迅速修改密码,甚至考虑冻结银行卡。

半小时后,他收到另一封邮件:"经核实,本次登录为正常操作,请忽略上一条提醒。"

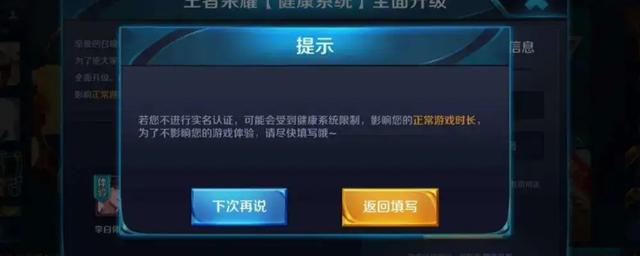

原来,小张使用的是某国际发卡平台的虚拟信用卡服务,而该平台的安全系统检测到他的VPN切换触发了"异地登录"警报,虽然最终确认是误报,但这一事件让他陷入思考:发卡平台的"异地登录提醒"功能,究竟是安全保护,还是过度监控?

这个话题在用户群体中引发激烈讨论,有人称赞它是"账号安全的最后防线",也有人怒斥它"侵犯隐私,制造焦虑",我们就来深入探讨这一功能的利弊,以及它背后的争议。

异地登录提醒:安全还是骚扰?

安全派的观点:它是防黑的第一道防线

支持者认为,异地登录提醒是保护用户资金安全的必要措施。

- 防止盗刷:许多发卡平台(如Revolut、Wise、Payoneer)都曾遭遇大规模黑客攻击,异地登录检测能第一时间拦截异常操作。

- 应对撞库攻击:黑客常利用泄露的密码库批量登录账号,异地提醒能帮助用户及时止损。

- 跨境交易风险:虚拟信用卡常被用于国际支付,IP突变可能意味着账号被劫持。

案例:2023年,某知名发卡平台因未及时提醒用户异地登录,导致数百名用户遭遇盗刷,最终平台赔偿超百万美元。

反对派的愤怒:它制造了"狼来了"效应

批评者指出,这一功能存在严重缺陷:

- VPN误报泛滥:许多用户使用VPN或代理服务器,平台却频繁误判为"风险登录"。

- 过度依赖IP定位:IP数据库不准确,可能导致错误警报(比如国内用户被误判为"美国登录")。

- 心理压迫:频繁的警报邮件让用户陷入"安全焦虑",甚至影响正常使用。

网友吐槽:

"每次开VPN都收警告邮件,搞得像我在犯罪一样!"

"平台能不能先搞清楚是不是真的异常,再吓唬用户?"

发卡平台的"两难困境"

安全与体验的平衡难题

发卡平台面临一个矛盾:加强安全措施可能损害用户体验,而放松管控又可能增加风险。

- 严格模式:像PayPal、支付宝等大厂采用多因素认证(MFA),但流程繁琐,用户抱怨"登录比银行还麻烦"。

- 宽松模式:部分新兴平台为吸引用户减少提醒,结果因安全问题流失客户。

隐私争议:平台到底在监控什么?

更敏感的问题是:发卡平台记录用户IP是否侵犯隐私?

- 合规性:欧盟GDPR、中国《个人信息保护法》均要求企业明确告知数据收集范围。

- 用户疑虑:

- "平台是否在偷偷记录我的行踪?"

- "这些数据会被卖给第三方吗?"

专家观点:

"IP地址属于敏感信息,平台必须有清晰的数据政策,否则可能面临法律风险。"

——某网络安全律师

用户该如何应对?

合理设置通知阈值

- 关闭低风险提醒(如同一国家内的IP变动)。

- 开启二次验证(短信/谷歌验证器)。

选择透明度高的平台

- 优先选用明确公开数据政策的服务商。

- 避免使用"黑箱操作"的小众平台。

法律维权意识

如果平台滥用数据,用户可依据《个人信息保护法》投诉或索赔。

安全与隐私,能否兼得?

异地登录提醒就像一把双刃剑——它既可能是救命的警报,也可能是烦人的干扰,发卡平台需要在安全与隐私之间找到平衡,而用户也应提高警惕,避免陷入"安全疲劳"。

你的账号,到底谁说了算? 这场争论,远未结束。

互动话题

- 你收到过"异地登录"误报吗?当时如何处理的?

- 你认为发卡平台应该记录用户IP吗?

- 如果安全提醒过于频繁,你会直接关闭该功能吗?

欢迎在评论区分享你的观点!

本文链接:https://www.ncwmj.com/news/5272.html