自动发卡网平台的访问来源自动归类功能引发了关于隐私边界的争议,该技术通过分析用户IP、设备信息等数据实现智能流量统计与渠道识别,提升运营效率,支持者认为这是数字化营销的必要工具,符合行业惯例;反对者则质疑其未经明确同意的数据收集涉嫌侵犯隐私权,尤其在用户不知情时追踪行为轨迹可能逾越合理范围,当前争议核心在于平台如何在商业价值与用户权益间取得平衡——是否应默认开启追踪并仅提供"事后退出"选项,抑或遵循"知情-同意"原则优先保障透明度,随着全球数据保护法规趋严,此类自动化技术的合规性亟待明确标准,以避免滥用风险。

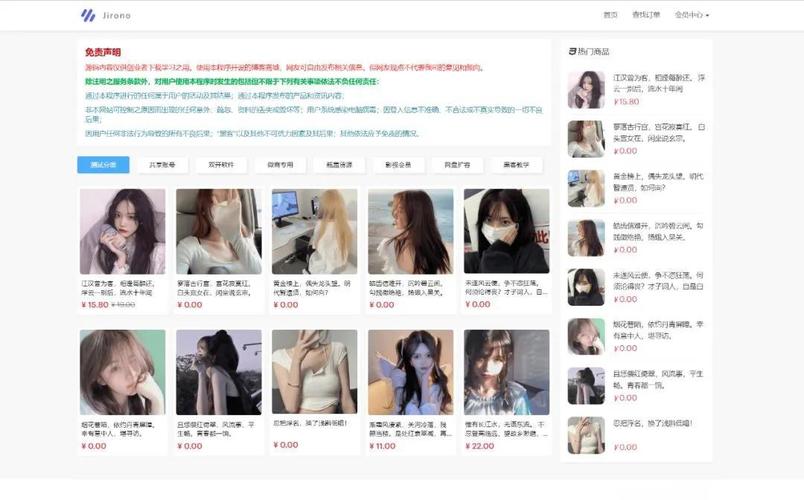

在数字化时代,自动发卡网平台(如虚拟商品交易、会员卡分发等)已成为电商和用户之间的重要桥梁,为了提高运营效率,许多平台开始采用“访问来源自动归类”技术,即通过分析用户的IP、设备信息、浏览行为等数据,自动识别并分类用户的来源渠道(如搜索引擎、社交媒体、广告投放等)。

这一技术看似提升了精准营销能力,却也引发了巨大争议:它究竟是智能化的进步,还是对用户隐私的隐性侵犯?

自动归类:效率提升还是数据滥用?

技术如何运作?

自动发卡网平台的访问来源归类通常依赖以下数据:

- IP地址:判断用户的地理位置,甚至关联到特定网络(如公司、学校、VPN)。

- 设备指纹:包括浏览器类型、操作系统、屏幕分辨率等,用于识别唯一设备。

- Cookies和追踪参数:通过URL参数(如

utm_source)判断用户来自哪个广告或推广链接。 - 行为分析:如停留时间、点击路径,推测用户意图。

这些数据帮助平台优化广告投放、减少欺诈交易,甚至动态调整价格策略。

争议点:用户是否知情?

尽管归类技术能提高运营效率,但问题在于:大多数用户并不知道自己被“归类”了。

- 透明度缺失:很少有平台明确告知用户“我们正在分析你的访问来源”。

- 数据留存:这些信息是否被长期存储?是否会被转售给第三方?

- 误判风险:比如VPN用户可能被错误归类为“高风险”,导致交易受限。

支持者认为:这是商业智能的必然趋势,就像电商推荐算法一样,目的是优化服务。

反对者反驳:未经同意的数据收集,本质上是“数字监控”。

反差现象:平台宣称“安全”却暗藏风险

许多自动发卡网平台在宣传时强调“隐私保护”“匿名交易”,但实际运营中却依赖深度数据追踪,这种反差让用户产生信任危机:

- 案例1:某虚拟商品平台声称“不记录用户IP”,但用户发现交易失败时,客服却能准确说出“检测到您使用了代理”。

- 案例2:平台广告宣称“极速发卡,无需注册”,但后台却通过设备指纹建立用户画像,甚至关联到其他网站行为。

这种“说一套做一套”的做法,让用户质疑:所谓的自动化便利,是否以牺牲隐私为代价?

法律与道德的边界

GDPR与数据合规

欧盟《通用数据保护条例》(GDPR)要求企业必须明确告知用户数据用途,并提供“拒绝追踪”选项,但在实际操作中,许多自动发卡网平台(尤其是非欧盟运营的)选择忽视这一规定。

争议焦点:

- 如果平台不面向欧盟用户,是否就可以无视隐私规则?

- 用户能否真正“匿名”使用这类服务?

伦理困境:便利性 vs. 控制权

自动归类技术的核心矛盾在于:

- 对平台:数据越多,风控越精准,利润越高。

- 对用户:在享受便捷的同时,是否让渡了太多隐私?

极端案例:某些平台甚至通过归类数据,对不同来源用户实施差别定价(如来自高价广告渠道的用户看到更贵的商品)。

用户如何应对?

如果担心被过度追踪,可以采取以下措施:

- 使用隐私浏览器:如Brave或Firefox+隐私插件,禁用第三方Cookies。

- VPN或代理:隐藏真实IP,但需注意某些平台会因此限制交易。

- 手动清除数据:定期清理Cookies和本地存储。

- 选择合规平台:优先选择明确说明数据政策的服务商。

未来趋势:透明化还是更隐蔽?

随着监管加强(如苹果ATT框架、谷歌淘汰第三方Cookies),自动发卡网平台可能面临两种路径:

- 走向透明:主动告知用户数据用途,提供“退出追踪”选项。

- 技术规避:采用更隐蔽的指纹技术(如Canvas指纹、WebGL识别),让用户更难防范。

关键问题:行业会自律,还是继续在灰色地带游走?

智能化不能以隐私为代价

自动发卡网平台的访问来源归类,本质上是技术双刃剑——既能提升效率,也可能沦为监控工具,真正的争议不在于技术本身,而在于平台如何使用数据,以及用户是否拥有选择权。

在数据驱动的时代,我们或许无法完全避免被“归类”,但至少应该争取知情和反对的权利,否则,所谓的“智能”,不过是另一种形式的控制。

你怎么看?

- 支持自动归类,因为它让交易更安全?

- 反对,认为这是变相侵犯隐私?

欢迎在评论区留下你的观点!

本文链接:https://www.ncwmj.com/news/5505.html