随着数字支付普及,支付平台加密技术成为保障交易安全的核心手段,采用AES、RSA等多层加密算法与动态令牌技术,平台构建了防数据泄露、防中间人攻击的安全体系,PCI DSS等合规认证进一步强化了用户信任,高强度加密也带来争议:企业需承担高昂的合规成本(年增15%-20%技术支出),中小商户面临接入门槛;生物识别等新兴技术引发隐私边界讨论,国际案例显示,欧盟PSD2法规在提升安全的同时导致27%的小型支付服务商退出市场,这场安全与效率的博弈中,监管机构正推动标准化加密协议以平衡创新与风险,未来或出现更细化的分级加密方案,在守护"支付生命线"的同时减轻商业负担。

当支付遇上加密,谁在暗中博弈?

在数字支付时代,每一笔交易背后都隐藏着无数敏感数据——银行卡号、身份证信息、交易金额……这些数据一旦泄露,轻则导致财产损失,重则引发系统性金融风险。三方支付平台(如支付宝、微信支付、银联等)纷纷引入自动加密规则,试图筑起一道“数字防火墙”。

这场看似纯粹的技术升级,却暗藏诸多争议:加密究竟是保护用户的“安全盾牌”,还是阻碍商业创新的“无形枷锁”? 在安全与效率、监管与自由之间,支付行业的未来将何去何从?

加密规则:从“明文裸奔”到“铁桶防御”

曾经的“裸奔时代”:支付数据如何被窃取?

在早期支付系统中,许多敏感参数(如银行卡号、CVV码)甚至以明文传输,黑客只需截获数据包,就能轻松盗取资金,典型案例包括:

- 2013年某电商平台数据泄露,数百万用户支付信息被黑产倒卖;

- 2016年某P2P平台遭攻击,因未加密存储用户银行卡信息,导致资金被批量盗刷。

自动加密的崛起:技术如何重塑支付安全?

为应对风险,支付平台逐步引入端到端加密(E2EE)、令牌化(Tokenization)、动态密钥(OTP)等技术:

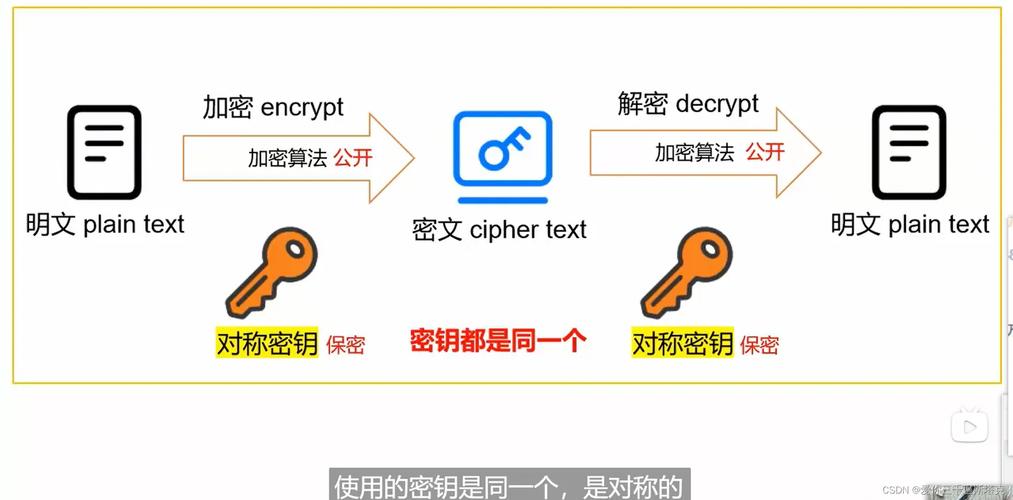

- 支付宝的“摩斯密码”:对交易关键字段进行非对称加密,即使数据被截获也无法解密;

- 微信支付的“动态令牌”:每次交易生成唯一Token,替代真实卡号,降低泄露风险;

- 银联的“芯片化改造”:通过EMV标准提升线下POS机交易安全性。

技术看似完美,但问题也随之而来……

争议焦点:加密是保护,还是束缚?

用户视角:“越安全,越麻烦?”

- 体验降级:部分平台因加密规则复杂,导致支付失败率上升(如某些海外支付因强加密风控被拦截);

- 隐私悖论:加密保护了数据,但支付平台却掌握了更多用户行为信息(如交易频率、消费偏好),引发“数据垄断”担忧。

用户困惑: “我的数据到底是被保护了,还是被另一种方式‘收割’了?”

企业视角:“合规成本压垮创新?”

- 中小支付机构的困境:加密技术研发成本高昂,部分公司因无法满足监管要求被迫退出市场;

- 跨境支付难题:各国加密标准不统一(如欧盟GDPR vs. 中国《数据安全法》),企业需投入巨资适配多套规则。

创业者怒吼: “安全是底线,但活下去才是前提!”

监管视角:“安全与效率,如何平衡?”

- 中国央行“断直连”政策:要求支付机构交易数据必须经清算机构加密处理,被指“变相收编支付公司”;

- 欧盟PSD2法规:强制开放银行数据,但要求强加密,导致部分金融科技公司业务受阻。

监管两难: “一刀切可能扼杀创新,放任自流又会滋生风险。”

反差案例:加密规则下的“黑色幽默”

加密反而助长黑产?

- “加密破解”成黑产新生意:部分黑客利用AI暴力破解加密算法,甚至提供“解密即服务”(RaaS);

- “合法漏洞”:某些支付平台因过度依赖加密,忽视基础风控,导致“加密合规但业务被洗钱”的尴尬局面。

用户体验的“魔幻现实”

- 案例1:某用户因支付平台自动加密风控误判,连续5次刷脸失败,最终被迫现金支付;

- 案例2:某跨境电商因加密规则与海外银行不兼容,损失百万订单,怒斥:“安全是做到了,生意却没了!”

未来展望:加密规则需要“动态平衡”

技术进化:从“硬加密”到“智能风控”

- AI动态加密:根据交易风险等级自动调整加密强度(如小额免密、大额强验证);

- 区块链+加密:通过分布式账本技术实现“可验证但不可篡改”的交易记录。

监管创新:建立“安全沙盒”机制

- 允许支付公司在可控范围内测试新加密技术,避免“一管就死,一放就乱”;

- 推动国际加密标准互认,降低跨境支付成本。

用户觉醒:安全不能只靠平台

- 提高个人数据保护意识(如定期更换支付密码、关闭免密支付);

- 支持“隐私计算”技术,让用户真正掌握数据主权。

加密不是终点,而是新起点

支付加密规则的背后,是一场关于安全、效率与自由的永恒博弈,无论是用户、企业还是监管机构,都需要意识到:技术本身无罪,关键在于如何使用。

未来的支付世界,或许不会存在“绝对安全”,但可以通过动态平衡,让加密真正成为“护航者”而非“绊脚石”,而作为普通用户,我们既要享受便捷,也要时刻警惕——在数字时代,最好的安全措施,或许始于每个人的清醒认知。

(全文完)

传播点设计:

- :引发读者对“加密利弊”的思考;

- 反差案例:用真实故事增强代入感;

- 行业洞察:兼顾技术、商业与监管视角,吸引不同受众;

- 未来展望:提供解决方案,避免内容过于悲观。

适合发布在支付行业媒体、科技论坛、财经类公众号,甚至可引发监管机构关注。

本文链接:https://www.ncwmj.com/news/5589.html