在数字化交易场景中,发卡网商品状态同步机制经历了从自动到手动的技术演进,这一转变背后折射出技术哲学与人性需求的深层博弈,自动化同步曾以高效精准为卖点,却因缺乏灵活应对突发状况的能力(如库存异常、人为操作失误)而暴露机械思维的局限性,手动同步的回归并非技术倒退,而是通过引入人工决策节点,在效率与可控性之间建立动态平衡——技术在此成为人类判断力的延伸而非替代,这种"半自动化"设计既保留了系统响应的及时性,又为商户预留了纠偏空间,本质上是对技术工具理性与人性价值理性的调和,当代码逻辑遇见商业现实中的不确定性,最优雅的解决方案往往诞生于机器精确性与人类模糊判断的共生地带。

在数字经济的浪潮中,自动发卡平台如雨后春笋般涌现,它们以高效、便捷著称,成为许多电商和虚拟商品交易者的首选,在这片看似完美的自动化图景背后,隐藏着一个常被忽视却至关重要的功能——手动同步商品状态模块,这个看似"落后"于全自动理念的功能,恰恰揭示了技术与人性之间微妙而深刻的平衡关系。

自动化的乌托邦与现实的鸿沟

当我第一次接触自动发卡平台时,那种"设置即忘记"的承诺令人着迷,商品自动上架、库存实时更新、订单即时处理——这似乎是商业运营的终极梦想,我的一个客户,一位游戏虚拟货币卖家,曾经满怀信心地将全部业务迁移到一个号称"全自动"的平台上,开始的几周确实如宣传般顺利,直到某个周末的凌晨,平台接口出现短暂故障,导致库存状态与实际不符,当系统恢复后,由于缺乏手动同步机制,超卖的订单如雪崩般涌来,造成了不可挽回的损失和信誉危机。

这个案例揭示了自动化系统的一个残酷真相:它们并非完美无缺,网络延迟、接口故障、第三方服务中断——这些技术世界中不可避免的"小概率事件",在商业环境中却可能引发连锁反应的灾难,正如一位资深开发者所言:"我们构建的系统越复杂,其脆弱性反而可能越高。"

手动同步:技术谦卑的象征

在追求极致自动化的狂热中,手动同步功能常被视为"不够智能"的象征,但深入思考后,我发现这实际上是开发者对技术局限性的一种诚实认知和必要妥协,手动同步模块就像汽车上的备胎,大多数时候默默无闻,却在关键时刻成为救星。

我曾参与过一个发卡平台的重构项目,当我们提出增加手动同步按钮时,竟遭到了部分团队成员的强烈反对。"这会让系统显得不专业"、"用户会认为我们的自动化不够完善"——这些声音反映了技术圈常见的一种傲慢:过度相信算法的完美性,正是那些经历过系统故障的商户的强烈要求,最终让我们保留了这一"复古"功能。

事实证明,这个决定是明智的,在随后的一次大规模服务中断中,手动同步功能让数百家商户得以迅速恢复业务,避免了更大的损失,一位使用我们平台多年的店主后来告诉我:"看到那个手动同步按钮,我就知道你们是真正懂业务的开发者。"

技术哲学:在控制与便利之间寻找平衡

手动同步商品状态的功能引发了一个更深层的技术哲学思考:在追求效率最大化的过程中,我们是否过度牺牲了用户的控制权?法国哲学家雅克·埃吕尔在《技术社会》中警告:"当技术系统剥夺了人类的选择权,它就从工具变成了暴君。"

在自动发卡平台的语境下,这个问题尤为尖锐,完全自动化的系统将商户置于被动接受的地位,当系统决策与实际情况出现偏差时,缺乏纠正的途径,而手动同步模块则代表了一种技术民主——承认系统可能出错,并赋予用户干预的权利。

这种平衡在技术产品设计中被称为"合理的控制感",谷歌的首席用户体验设计师曾分享过一个类似案例:即使Gmail的智能分类准确率高达98%,他们依然保留了手动调整的选项,因为"那2%的误差对用户可能就是100%的困扰"。

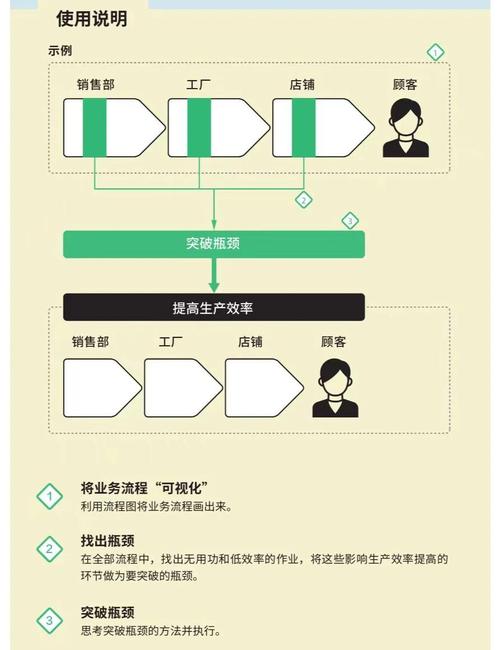

实用指南:如何实现有效的手动同步机制

理解了手动同步功能的价值后,如何在实际开发中实现它呢?以下是从技术实现到用户体验的全方位指南:

-

技术架构设计:

- 采用分层设计,将自动同步与手动同步作为独立模块

- 为手动同步设置优先级通道,确保在系统高负载时仍能响应

- 实现幂等操作,防止重复同步导致数据混乱

-

用户界面考量:

- 位置显眼但不过分突出,通常放在"高级设置"或"系统工具"区域

- 提供清晰的同步状态反馈和日志记录

- 添加确认步骤,防止误操作

-

异常处理策略:

- 设计完善的冲突解决机制(如"最后修改优先"或"人工选择")

- 提供同步前后的数据对比预览

- 实现部分同步能力,允许用户选择特定商品进行同步

-

性能优化技巧:

- 采用队列处理大规模同步请求

- 实现增量同步而非全量同步

- 为手动同步设置合理的频率限制

一个值得参考的实现案例是某大型发卡平台的"安全同步模式":当系统检测到异常时,会自动切换至该模式,暂停部分自动化功能,突出显示手动同步选项,并附带详细的问题诊断报告,这种设计既维护了自动化体验,又在必要时提供了充分的人工干预空间。

智能化与可控性的共生

随着AI技术的发展,自动发卡平台的智能化程度必将不断提高,但在我看来,手动同步功能非但不会消失,反而会以更 sophisticated 的形式存在,未来的方向可能是:

- 智能辅助手动同步:系统能够分析不同步的原因,并给出同步策略建议

- 可解释的自动化:在自动执行操作前,提供清晰的解释和人工否决选项

- 预测性手动干预:基于历史数据预测可能需要的同步场景,提前做好准备

微软研究院的一项研究表明,最成功的商业系统往往是那些在自动化和人工控制之间找到"甜蜜点"的产品,用户既享受自动化带来的便利,又能在关键节点保留掌控感,这种平衡创造了最佳的用户体验和商业价值。

技术的温度在于对人的尊重

回顾自动发卡平台中手动同步模块的演变,我们看到的不只是一个技术功能的进化,更是技术哲学的一次回归,在这个算法主导的时代,保留适当的手动控制不是技术的退步,而是对用户智慧和经验的尊重。

正如计算机科学家艾伦·凯所说:"预测未来的最好方式就是创造它。"在构建自动发卡平台这样的商业工具时,我们不仅是在编写代码,更是在塑造未来的商业关系图景,而在这个图景中,最成功的系统可能是那些既拥抱自动化效率,又保留人性化控制的平台。

下次当你看到系统中那个不起眼的手动同步按钮时,它不是系统不够智能的标志,而是智能系统对自身局限性的诚实认知,是对用户主体性的尊重,也是技术保留的最后一点可贵谦卑。

本文链接:https://www.ncwmj.com/news/5714.html