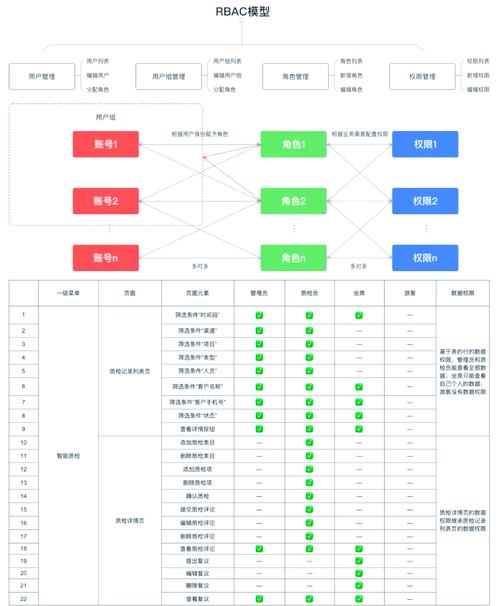

在自动交易平台中,安全高效地修改站点参数是权限管理的核心挑战之一,为确保系统稳定性与数据安全,需遵循最小权限原则,仅授权必要人员访问关键参数,并通过多级审核机制(如管理员+风控团队双重确认)规避误操作风险,技术层面,建议采用角色基于访问控制(RBAC)模型,结合操作日志审计与实时告警功能,追踪所有参数变更行为,通过版本回滚与沙箱测试环境,可在修改前验证影响,降低生产环境故障概率,高频敏感参数(如止损阈值)建议加密存储并限制修改频次,防止恶意篡改,最终目标是实现权限精细化管控与操作流程标准化,在安全与效率间取得平衡。

参数修改权限的重要性

1 参数修改对系统的影响

自动交易平台的参数包括但不限于:

- 交易参数:如滑点设置、订单类型、交易频率等;

- 风控参数:如最大仓位限制、止损阈值、风险暴露度等;

- 系统参数:如API访问频率、数据库连接池大小、日志级别等。

这些参数的调整直接影响平台的运行效率、安全性和盈利能力,错误的修改可能导致:

- 交易策略失效(如滑点设置不合理导致订单无法成交);

- 系统崩溃(如数据库连接数过高导致资源耗尽);

- 安全漏洞(如API权限开放过大导致恶意攻击)。

2 权限管理的核心目标

- 安全性:防止未经授权的修改,避免人为失误或恶意操作;

- 可追溯性:记录每一次参数变更,便于问题排查和责任追溯;

- 灵活性:在确保安全的前提下,允许授权人员高效调整参数。

参数修改权限的分配原则

1 角色划分

合理的权限分配应基于角色,常见的角色包括:

- 管理员(Admin):拥有最高权限,可修改所有参数;

- 风控经理(Risk Manager):仅能调整风控相关参数;

- 交易员(Trader):仅能查看交易参数,无权修改;

- 开发人员(Developer):可调整系统参数,但需审批。

2 最小权限原则

遵循“最小权限原则”,即每个角色仅被授予完成其工作所需的最低权限。

- 普通交易员不应有修改止损阈值的权限;

- 开发人员不应直接修改生产环境的数据库连接参数。

3 多级审批机制

对于关键参数(如风控阈值、API密钥),应采用多级审批:

- 提交申请:由操作人填写修改理由;

- 上级审批:由风控或技术负责人审核;

- 执行修改:审批通过后由管理员或自动化脚本执行。

参数修改权限的技术实现

1 权限管理系统设计

- RBAC(基于角色的访问控制):通过角色分配权限,而非直接赋予用户权限;

- ABAC(基于属性的访问控制):结合用户属性(如部门、职级)动态控制权限;

- 审计日志:记录所有参数修改操作,包括操作人、时间、旧值、新值。

2 自动化工具的应用

- GitOps:将参数配置文件纳入版本控制(如Git),修改需通过Pull Request审批;

- 基础设施即代码(IaC):使用Terraform或Ansible管理参数,确保一致性;

- API权限控制:通过OAuth2或JWT限制API调用权限。

3 参数修改的备份与回滚

- 定期备份:每日自动备份关键参数;

- 快速回滚:支持一键回滚至历史版本;

- 变更影响评估:在修改前模拟影响,避免直接作用于生产环境。

参数修改的最佳实践

1 标准化修改流程

- 需求提出:明确修改目的和预期效果;

- 影响评估:分析可能的风险;

- 测试验证:先在模拟环境中测试;

- 审批执行:通过审批后正式修改;

- 监控反馈:修改后持续观察系统表现。

2 常见问题与解决方案

-

问题1:多人同时修改冲突

解决方案:采用乐观锁或分布式锁机制,确保同一时间仅一人可修改。 -

问题2:误操作导致参数错误

解决方案:设置参数合法性检查(如止损值不能大于某个阈值)。 -

问题3:权限滥用

解决方案:定期审计权限分配,撤销不必要的权限。

3 团队协作与培训

- 定期培训:确保团队成员了解权限管理规范;

- 权限审计:每季度检查权限分配是否合理;

- 应急演练:模拟参数错误场景,训练团队快速恢复。

自动交易平台的参数修改权限管理是一项系统工程,需要结合技术手段、流程规范和团队协作,通过科学的权限分配、严格的审批机制和自动化工具的支持,可以最大限度地降低风险,确保系统稳定运行,希望本文的实践经验和技术建议能为您的平台管理提供有价值的参考。

权限管理不是限制,而是为了保护。 只有在安全的前提下,才能让自动交易系统发挥最大价值。

本文链接:https://www.ncwmj.com/news/6071.html