在智能交易时代,权限管理的精细化控制成为保障系统安全与效率的核心,通过分层授权、动态权限分配和实时监控,自动交易系统的每个节点——从策略执行到资金调拨——均可实现精准管控,采用基于角色的访问控制(RBAC)与多因素认证技术,确保操作人员仅能在授权范围内干预特定环节,同时通过行为审计追溯异常操作,关键节点如风控阈值调整、大额订单触发等需设置双重审批机制,结合AI驱动的异常检测算法,在提升自动化效率的同时有效防范越权风险,这种权限艺术既平衡了操作灵活性,又为系统性风险构筑了动态防火墙,最终实现安全与效能的协同优化。(148字)

在金融科技快速发展的今天,自动交易系统(ATS)已成为机构投资者、量化团队甚至个人交易者的重要工具,随着系统复杂度的提升,如何确保交易安全、防止误操作或恶意行为,成为亟需解决的问题。权限细分(Permission Granularity)正是这一挑战的核心应对策略。

本文将深入探讨自动交易系统的交易节点权限细分,涵盖其重要性、关键节点、最佳实践以及常见陷阱,帮助交易团队构建更安全、高效的自动化交易环境。

为什么权限细分在自动交易系统中至关重要?

安全性与风控需求

自动交易系统涉及资金流动、市场冲击和合规要求,任何未经授权的操作都可能导致重大损失。

- 误操作风险:某交易员误触高频交易策略,导致市场异常波动。

- 内部恶意行为:员工越权修改策略参数,进行未经批准的交易。

- 外部攻击:黑客入侵系统,篡改订单执行逻辑。

通过权限细分,可以确保每个角色(如交易员、风控员、开发人员)仅能访问其职责范围内的功能,从而降低系统性风险。

合规与审计要求

金融监管机构(如SEC、FCA)对交易系统的权限管理有严格要求,MiFID II 要求金融机构记录所有交易决策的完整审计轨迹,权限细分能确保:

- 操作可追溯:谁在何时修改了哪些参数?

- 责任明确:避免“多人共管,无人负责”的情况。

团队协作效率

在量化团队中,策略开发、回测、实盘部署通常由不同成员负责,合理的权限分配可以:

- 避免开发人员误操作实盘交易。

- 允许风控团队独立监控,但不干预策略逻辑。

自动交易系统的关键权限节点

一个完整的自动交易系统通常包含以下核心模块,每个模块都需要精细的权限控制:

策略开发与回测

- 权限需求:

- 开发人员:可编写、修改策略代码,但不能直接部署到实盘。

- 回测专员:可运行历史数据测试,但不能修改底层数据。

- 管理员:审核策略逻辑,确保合规性。

参数调整与风控规则

- 权限需求:

- 策略负责人:可调整滑点、仓位比例等参数,但不能绕过风控。

- 风控团队:可设置最大回撤、单日交易限额,但不能修改策略逻辑。

订单执行与资金管理

- 权限需求:

- 交易员:可手动干预部分订单(如止损单),但不能修改自动化规则。

- 资金经理:可调整账户资金分配,但不能直接下单。

日志与审计

- 权限需求:

- 审计团队:可查看所有操作记录,但不能修改日志。

- 普通成员:仅能查看自身操作历史。

权限细分的最佳实践

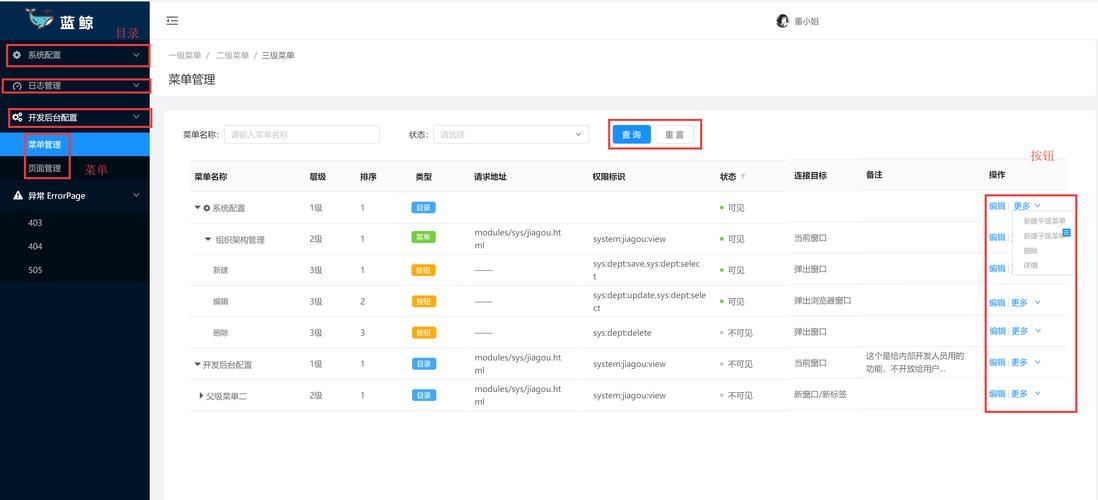

基于角色的访问控制(RBAC)

RBAC(Role-Based Access Control)是金融行业广泛采用的权限管理模型。

| 角色 | 权限范围 |

|------|---------|

| 策略研究员 | 策略开发、回测 |

| 交易员 | 手动干预订单、查看实时行情 |

| 风控官 | 设置止损规则、监控异常交易 |

| 系统管理员 | 全权限管理、审计日志访问 |

动态权限审批流程

对于敏感操作(如修改风控阈值),可采用多级审批机制:

- 申请人提交变更请求。

- 风控团队审核合理性。

- 主管最终批准。

最小权限原则(PoLP)

每个用户仅获得完成工作所需的最低权限。

- 回测工程师无需访问实盘交易接口。

- 实习生不应有参数修改权限。

结合双因素认证(2FA)

对于关键操作(如资金划转、策略上线),强制要求短信/生物识别验证。

常见陷阱与解决方案

过度授权问题

- 问题:为方便管理,管理员可能赋予过多权限,增加风险。

- 解决方案:定期审查权限分配,确保符合最小权限原则。

权限冲突与越权操作

- 问题:多个角色权限重叠,导致责任不清。

- 解决方案:明确职责边界,使用权限矩阵表(Permission Matrix)可视化管控。

忽视日志监控

- 问题:虽有权限管理,但未记录操作日志,难以追溯问题。

- 解决方案:集成日志系统(如ELK Stack),并设置异常操作告警。

未来趋势:AI驱动的自适应权限管理

随着AI技术的发展,未来的权限管理可能更加智能化:

- 行为分析:系统自动检测异常操作(如频繁参数修改),并临时限制权限。

- 动态调整:根据市场波动性自动收紧/放宽风控权限。

权限细分不仅是技术问题,更是管理艺术,在自动交易系统中,合理的权限设计能显著提升安全性、合规性和团队协作效率,通过RBAC、最小权限原则、动态审批等策略,交易团队可以构建更稳健的自动化交易环境。

在金融市场上,最危险的往往不是市场波动,而是失控的权限。

本文链接:https://www.ncwmj.com/news/6211.html