当AI技术被应用于网络违规治理,一场自动发卡平台与监管系统的智能博弈悄然展开,某电商平台利用AI侦探系统,通过多模态识别、语义分析等技术,7×24小时巡查商品信息,精准打击虚拟卡券类违规交易,系统能识别"代充""秒发"等违规关键词,甚至破解图片中的隐蔽广告,使自动发卡平台的马甲账号存活周期从72小时缩短至12小时,但违规者随即升级对抗手段,采用动态编码、语音暗号等方式规避检测,促使平台AI持续迭代对抗样本训练,这场没有硝烟的技术攻防战,既展现了AI在数字治理中的潜力,也揭示了网络黑灰产不断进化的技术反制能力。

一场无声的"围猎"

凌晨2点15分,程序员老张的手机突然震动起来,他迷迷糊糊地抓起手机,屏幕上跳出一条预警通知:

【系统警报】检测到可疑商品上架:关键词"Steam充值卡-黑卡-低价"

老张瞬间清醒了,作为某自动发卡平台的技术负责人,他太清楚这条警报意味着什么——又有人试图利用平台的自动化流程,兜售来路不明的虚拟商品。

"这帮人还真会挑时间,"老张苦笑着打开电脑,"以为半夜上架就没人管了?"

但这一次,平台里的AI风控系统比人类反应更快——商品刚上架3分钟,就被自动冻结并标记为"高风险"。

自动发卡平台:便利与风险的"双刃剑"

自动发卡平台(如常见的游戏点卡、会员卡、软件激活码等交易平台)原本是为了解决人工交易效率低下的问题,卖家上传商品信息,买家付款后自动获取卡密,全程无需人工介入。

但正是这种"无人值守"的特性,让它成了黑灰产眼中的"香饽饽"。

- "低价黑卡":盗刷信用卡购买的Steam充值卡,价格低至5折

- "套现洗钱":利用虚拟商品交易掩饰非法资金流动

- "钓鱼诈骗":伪装成正规卡密,实际发放空卡或已使用卡

"去年我们统计过,"老张说,"平均每天有200+条违规商品试图上架,其中30%能骗过基础的关键词过滤。"

AI侦探的"三板斧":如何揪出伪装者?

为了应对越来越隐蔽的违规手段,老张的团队给平台装上了一套"AI风控系统",它的工作方式像极了侦探办案:

(1)"察言观色"——自然语言处理(NLP)

- 传统规则:简单屏蔽"黑卡""低价"等关键词

- AI升级:识别语义变形,Steam燃料卡""官方平替""非直充"等黑话

真实案例:

一个卖家将商品描述写成:"夏日特惠-蒸汽平台充值-官方渠道85折"。

AI通过上下文分析发现:"蒸汽平台"是Steam的隐晦称呼,"85折"远低于市场正常折扣,自动触发人工审核,后证实为盗刷信用卡所得黑卡。

(2)"行为画像"——用户异常检测

- 新注册卖家立刻上架大量低价商品?

- 同一IP地址频繁更换账号?

- 交易时间集中在凌晨?

真实案例:

某团伙用50个账号轮换上架"苹果礼品卡",每个账号只存活2小时,AI通过设备指纹、网络行为等关联分析,一次性封禁全部关联账户。

(3)"验明正身"——卡密溯源

- 对接官方API验证卡密有效性

- 检测卡密是否曾被多次查询(可能已被倒卖)

戏剧性一幕:

某次系统发现一批"网易云音乐年卡",卡密生成时间比卖家声称的采购时间早半年,调查后发现是内部员工盗用公司库存,AI直接锁定了泄露源头。

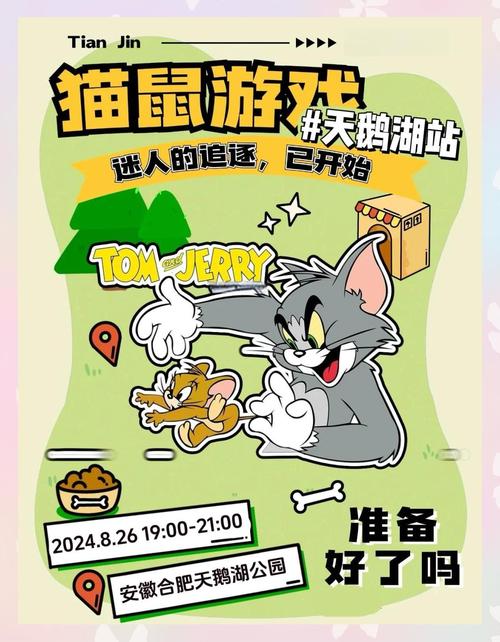

猫鼠游戏的未来:AI能永远赢吗?

尽管AI已经能拦截90%以上的违规商品,但老张并不乐观:

"上周我们抓到有人用摩斯电码在商品图片里藏联系方式,还有用谐音字+符号组合绕过检测的,这就像杀毒软件和病毒的对抗,永远在升级。"

技术团队最近在测试更狠的招数:

- "蜜罐商品":主动发布虚假低价商品,诱捕诈骗者

- "区块链存证":让每张卡密的流转记录可追溯

- "社交网络分析":挖掘黑产团伙的关联图谱

用户能做什么?

如果你经常在自动发卡平台购物,记住这些保命技巧:

✅ 警惕"低价陷阱"(低于市场价30%以上必有妖)

✅ 查看卖家历史评价(新账号+高销量=危险信号)

✅ 优先选择支持"官方直充"的商品

✅ 遇到问题立刻截图,向平台举报

这场战争没有终点

"最让我有成就感的不是封了多少账号,"老张关上电脑,窗外天已微亮,"而是昨天收到一封用户邮件,说因为我们的预警提醒,他避开了一个钓鱼链接。"

在虚拟与现实的交界处,AI或许永远无法100%识别人类的恶意,但只要跑得比黑产快一步,就能让这个生态少一分浑浊。

毕竟,在这场猫鼠游戏里——

最好的防守,是让老鼠不知道猫已经升级了爪子。

本文链接:https://www.ncwmj.com/news/6253.html