** ,随着数字经济的快速发展,第三方支付已成为现代交易的核心工具,但其复杂性也带来了风险识别与监管的挑战,本文深入探讨了基于智能算法的三方支付交易行为模型,揭示了其如何通过多维度数据分析(如交易频率、金额、时间、地理位置等)构建动态规则引擎,实现异常交易的实时监测与拦截,模型结合机器学习与大数据技术,能够自适应学习新型欺诈模式,提升风控精准度,文章解析了规则设计的核心逻辑,包括用户画像、行为基线设定及风险阈值调整,为支付安全与用户体验的平衡提供了技术路径,随着AI技术的迭代,三方支付风控将向更高效、更智能的方向演进。

支付安全的“智能防线”

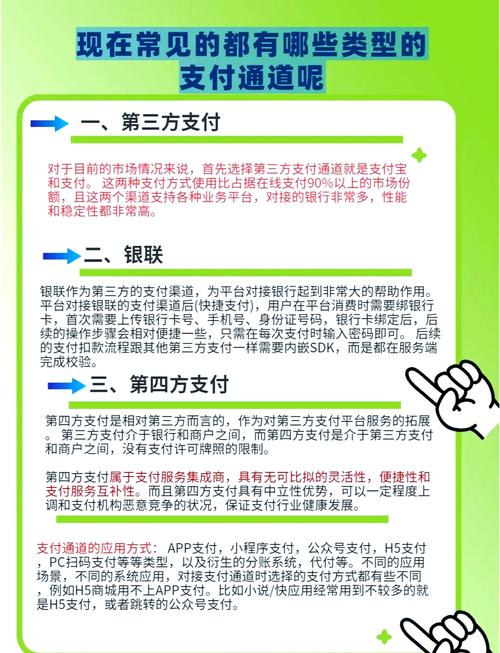

在数字化支付时代,三方支付(如支付宝、微信支付、银联等)已成为人们日常消费的核心工具,随着交易规模的扩大,欺诈、洗钱、套现等风险行为也日益猖獗,传统的风控手段依赖人工审核和简单规则,效率低且容易漏判,而基于交易行为模型的智能识别规则,正成为支付安全的新防线。

本文将深入探讨三方支付交易行为模型的智能识别规则,从核心逻辑、关键技术、应用场景到未来趋势,全面解析如何利用AI和大数据精准识别异常交易行为。

什么是交易行为模型?

交易行为模型是指通过分析用户的支付习惯、交易频率、金额分布、时间规律等数据,构建的用户画像和风险评分体系,其核心目标是:

- 识别正常交易(如日常消费、转账)

- 检测异常交易(如欺诈、盗刷、洗钱)

1 交易行为的关键维度

| 维度 | 描述 | 示例 |

|---|---|---|

| 交易频率 | 单位时间内的交易次数 | 1小时内频繁小额转账可能涉嫌洗钱 |

| 交易金额 | 单笔或累计金额分布 | 突然出现大额交易可能为盗刷 |

| 交易时间 | 交易发生的时间规律 | 凌晨高频交易可能异常 |

| 交易对象 | 收款/付款方关联性 | 频繁向陌生账户转账需警惕 |

| 设备/IP | 登录设备或地理位置 | 异地登录可能为盗号 |

智能识别规则的核心技术

1 规则引擎(Rule-Based)

传统风控依赖人工设定的硬性规则,

- 单日转账超过5万需二次验证

- 同一IP短时间内多笔交易触发警报

优点:简单直接,适用于已知风险模式。

缺点:灵活性差,无法应对新型欺诈手段。

2 机器学习(ML-Based)

通过监督学习(如随机森林、XGBoost)或无监督学习(如聚类、异常检测)构建动态模型:

- 监督学习:基于历史欺诈数据训练分类模型

- 无监督学习:自动发现异常交易模式(如孤立森林算法)

典型案例:支付宝的“AlphaRisk”系统,通过深度学习实时评估交易风险。

3 图计算(Graph Computing)

分析交易网络中的关联性,识别团伙欺诈:

- 同一设备关联多个账户 → 可能为“羊毛党”

- 资金闭环流转 → 可能为洗钱

应用场景:反欺诈、反洗钱(AML)。

典型交易风险及智能识别策略

1 盗刷与欺诈交易

- 行为特征:短时间内高频交易、异地登录、非习惯性消费

- 识别规则:

- 若交易金额 > 用户历史90%分位数 → 触发人工审核

- 若登录IP与常用地不符 + 大额交易 → 拦截

2 洗钱行为

- 行为特征:分散转入、集中转出;快进快出;交易对手无关联

- 识别规则:

- 同一账户短期内接收多笔小额资金后集中转出 → 上报监管

- 交易金额刻意规避监管阈值(如单笔49999元) → 标记异常

3 套现行为

- 行为特征:信用卡充值后立即提现;虚假交易

- 识别规则:

- 充值后5分钟内提现 → 判定为套现

- 同一商户频繁发生“消费-退款” → 列入黑名单

智能识别规则的落地挑战

1 数据质量与实时性

- 需整合多源数据(交易记录、设备信息、用户行为日志)

- 毫秒级延迟要求(如支付宝风控响应时间 < 100ms)

2 模型可解释性

- 监管要求风控决策透明(如欧盟GDPR)

- 黑盒模型(如深度学习)需结合可解释AI(XAI)技术

3 对抗性攻击

- 欺诈者会刻意规避规则(如“化整为零”交易)

- 需动态更新模型(如强化学习优化风控策略)

未来趋势:AI+区块链+隐私计算

- 联邦学习:在保护用户隐私的前提下联合建模

- 区块链溯源:不可篡改的交易记录提升反洗钱效率

- 行为生物识别:结合鼠标轨迹、打字习惯等增强身份验证

智能风控,让支付更安全

三方支付的智能识别规则正在从“人工规则”向“AI驱动”进化,随着5G、物联网(IoT)支付的普及,交易行为模型将更加精细化,而如何在安全与体验之间找到平衡,仍是行业的核心课题。

只有比骗子更快一步,才能守护每一笔交易。

本文链接:https://www.ncwmj.com/news/6442.html