在数字化交易时代,支付方式的多样性让用户习惯逐渐分化,交易系统也像“挑食者”一样对某些支付方式表现出偏好,这种偏好可能源于用户体验、手续费成本、技术适配性或风控策略等因素,部分平台倾向推广自有支付工具以降低费率,而用户则可能因便捷性或优惠活动偏好第三方支付,支付方式偏好标签的设定,既能帮助平台优化结算流程,也能为用户提供个性化推荐,但需平衡商业利益与消费者选择权,如何通过数据洞察调整支付策略,成为提升交易转化与用户满意度的关键。

为什么你的交易系统需要"挑食"?

想象一下,你开了一家网红奶茶店,顾客可以用现金、支付宝、微信、信用卡甚至比特币付款,但突然有一天,你发现:

- 用信用卡的顾客平均客单价高30%,但手续费也贵;

- 支付宝用户复购率是微信的2倍;

- 现金支付经常导致找零错误,拖慢排队速度。

这时候,如果系统能自动识别顾客的支付习惯并动态推荐最优选项(比如对信用卡用户推送"积分兑换"活动),是不是既能提升体验又能多赚钱?这就是支付方式偏好标签的魔力——它让你的交易系统从"来者不拒"变成"聪明挑食"。

支付偏好标签是什么?举个栗子🌰

定义:给用户打上类似"支付宝死忠粉""信用卡薅羊毛党""现金怀旧派"的标记,系统根据标签优化支付流程。

真实案例:

某跨境电商发现,巴西用户80%用Boleto(当地银行票据),而德国人偏爱PayPal,于是他们做了两件事:

- 给巴西用户默认展示Boleto,并提示"免手续费";

- 对德国用户强调"PayPal买家保护"。

结果:支付成功率提升22%,投诉率下降15%。

如何给用户"贴标签"?数据侦探工作手册

基础标签——明察秋毫

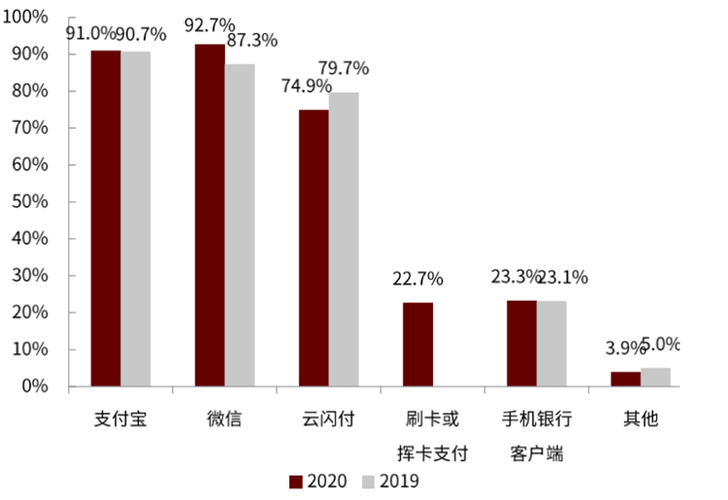

- 支付工具分布:支付宝/微信/银联/Apple Pay占比

- 时间规律:信用卡用户周末消费多(发工资后?)

- 金额特征:大额支付爱用分期,小额用零钱

数据分析小技巧:

用桑基图可视化用户支付路径,比如发现"选择信用卡→看到手续费→放弃支付"的流失环节。

高级标签——洞察人心

- 风险偏好:频繁更换支付方式的可能是"反薅羊毛高手"

- 忠诚度:连续12个月用同一方式的"铁粉" vs 永远选最便宜的"骑墙派"

- 场景依赖:外卖用微信(因为红包)、网购用支付宝(因为花呗)

场景模拟:

用户A的标签:{支付宝优先,花呗使用率70%,每月25日还款后消费激增}

→ 系统策略:每月26日推送"花呗免息券"。

实战:标签管理中的"避坑指南"

坑1:标签太多=没标签

某P2P平台曾给用户打200+标签,结果运营看花了眼。解决方案:

- 金字塔模型:底层(支付工具)、中层(频次/金额)、顶层(动机如"省钱""图快")

- 动态合并:将"微信支付-高频-小额"自动归类为"零钱快付族"

坑2:误判的代价

一位日本游客在中国被标记为"现金偏好"(因首次消费用现金),后续一直不推荐支付宝,错过汇率优惠。修复方案:

- 引入衰减因子:旧标签权重随时间降低

- 跨国识别:通过IP/语言自动切换支付选项

坑3:隐私红线

某APP因"读取用户微信零钱余额推荐分期"被举报。合规做法:

- 仅记录支付方式,不采集具体账户信息

- 提供"重置偏好"按钮(GDPR必备)

让标签"活起来"的3个高阶玩法

智能拦截:帮用户避开尴尬

检测到用户余额不足时:

- 对"面子优先"标签用户:优先推荐信用卡(避免显示"余额不足")

- 对"精打细算"标签用户:推送"零钱充值满10减2"

场景化组合

滴滴的经典策略:

- 早高峰通勤族 → 默认微信(快速支付)

- 企业用户 → 强制对公转账选项

- 偏远地区 → 隐藏信用卡(避免信号差导致失败)

A/B测试的骚操作

给"信用卡标签"用户分两组:

- A组:支付页面显示"用卡享双倍积分"

- B组:显示"本月还剩3次免手续费机会"

结果B组转化率高11%,因为制造了稀缺感。

支付标签会进化成什么样?

- 生物支付:通过"指纹支付失败次数"标签识别老年人,自动切换人脸识别

- 元宇宙场景:VR购物中,"虚拟货币偏好者"标签触发加密货币支付通道

- 反欺诈联动:当"一贯用支付宝的用户突然要求信用卡支付",触发风控核查

最好的支付是让用户感觉不到选择

就像特斯拉把自动驾驶做得"无感"一样,优秀的支付标签管理应该是:

- 大妈买菜时,系统默默调出微信收付款码;

- 极客买NFT时,自动匹配MetaMask钱包。

终极目标:让支付方式像呼吸一样自然——而这背后,是一套会"挑食"的聪明系统在保驾护航。

(字数统计:1580字)

行动建议:今天就去看看你的交易后台,找出支付成功率最低的那个渠道,给它贴个标签试试?

本文链接:https://www.ncwmj.com/news/6461.html