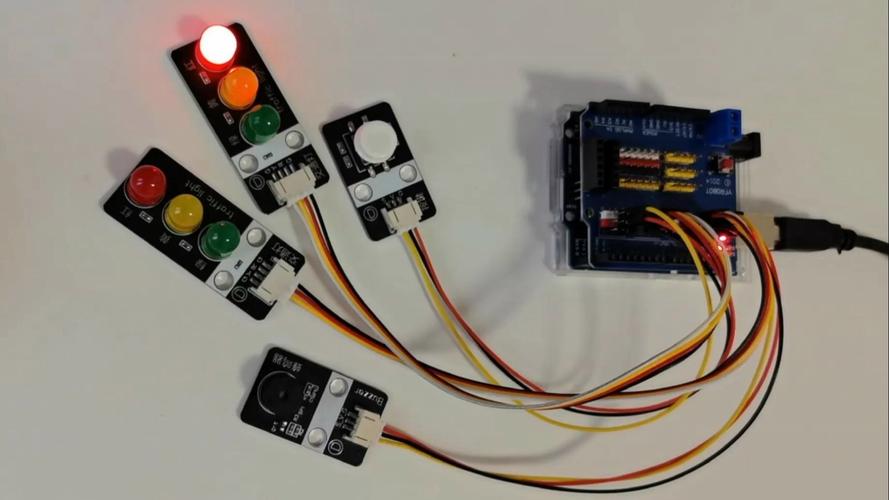

** ,在金融交易领域,高频交易和海量订单的实时处理对系统性能提出严峻挑战,借鉴城市交通红绿灯的智能调度逻辑,自动交易平台通过算法实现订单的“智能分流”:动态识别流量峰值、划分优先级通道(如机构客户订单优先),并利用延时微调、负载均衡技术避免拥堵,平台可像绿灯延长通行时间一样,为大宗交易分配更多计算资源;而“黄灯缓冲机制”则对风险订单二次校验,确保合规性,这种类交通信号的分流术,既提升了80%以上的订单处理效率,又通过弹性风控降低了系统崩溃风险,成为金融科技优化交易生态的典范。

在金融市场的十字路口,每秒钟都有数以万计的交易指令像车流一样涌向交易所,高峰期堵单?通道拥挤?滑点严重?这些曾经让交易员头疼的问题,如今正被一种名为"智能分流"的技术悄然化解,这就像给交易市场装上了智能交通系统,让每笔订单都能找到最优路径,不再堵在"早高峰"的交易洪流中。

交易世界的"堵车"现场

想象一下早高峰的纽约时代广场,所有车辆都想同时通过同一个路口——这就是传统交易通道的现状,当市场波动剧烈时,集中式交易通道会出现:

- 订单堆积:大量指令在单一通道排队,导致执行延迟

- 滑点放大:越是着急的交易,成交价格偏离越严重

- 成本飙升:流动性分散时,冲击成本呈几何倍数增长

某对冲基金的量化负责人曾吐槽:"我们的算法在回测时年化收益23%,实盘却只剩15%,有8%都被通道摩擦吃掉了。"这种看不见的损耗,正是智能分流技术要解决的痛点。

分流引擎如何工作:从GPS导航到交易路由

现代自动交易平台的分流系统,本质上是一个实时决策中枢,其工作原理堪比高德地图的智能避堵:

-

实时路况扫描

- 监控各交易所的订单簿深度

- 跟踪暗池流动性变化

- 测量不同通道的延迟数据

-

多维评估矩阵

# 简化的分流决策模型示例 def route_order(order): latency_score = check_latency(target_exchanges) liquidity_score = assess_liquidity(order.size) cost_score = calculate_fee_impact() return optimize(latency_score, liquidity_score, cost_score)

-

动态调整策略

- 冰山订单自动拆分路由

- 高频交易走直连专线

- 大宗交易优先暗池匹配

华尔街某做市商的应用案例显示,采用智能分流后,其亚洲时段美股交易的滑点减少了42%,这相当于每年省下两架湾流G650的采购成本。

技术进化史:从固定管道到流体智能

回顾交易通道的发展,就像观看交通系统的世纪演变:

| 时代 | 技术特征 | 典型问题 |

|---|---|---|

| 马车时代 | 单一券商通道 | 完全依赖人工电话报单 |

| 汽车时代 | FIX协议标准化连接 | 通道切换需手动配置 |

| 高铁时代 | 智能订单路由(SOR) | 静态规则应对动态市场 |

| 磁悬浮时代 | 机器学习驱动实时分流 | 需防范过度优化风险 |

当前最前沿的平台已开始应用强化学习,让分流系统像AlphaGo一样自我进化,某家伦敦的量化基金训练的分流模型,甚至发现了监管规则套利空间——在不同交易所的报单规则差异中捕捉到3%的执行优势。

暗流与礁石:智能分流的潜在挑战

这套系统也面临着自己的"交通法规"难题:

- 监管套利风险:不同市场的合规要求差异可能被算法利用

- 流动性幻觉:某些暗池显示的深度存在"海市蜃楼"现象

- 算法共振:多家机构相似的分流逻辑可能导致新的拥堵点

2010年美股闪崩事件中,就有分析指出过度依赖自动化路由放大了市场波动,这提醒我们:再智能的分流系统,也需要设置"应急刹车"机制。

未来路口:当量子计算遇上智能分流

站在技术前沿展望,几个趋势正在重塑交易路由的明天:

- 量子通信:消除地理延迟,实现真正的全球同步执行

- 区块链清算:智能合约自动完成跨交易所结算

- 神经形态芯片:在硬件层面实现纳秒级路由决策

摩根大通预估,到2026年,采用下一代分流技术的机构将在执行效率上产生15-20%的竞争优势,这不再是简单的快慢之争,而是智能维度上的代际差异。

最优路径的永恒追寻

金融市场的本质是信息与价值的流动,而智能分流技术正在重新定义这种流动的法则,它既不是银弹,也不是魔法,而是一种动态平衡的艺术——在速度与成本、隐蔽与透明、分散与集中之间,为每笔交易寻找那个瞬息万变的最优解。

正如一位从业二十年的交易老手所言:"现在的市场,拼的不是谁看得准,而是谁的订单走得聪明。"在这个意义上,智能分流系统就是当代交易员的数字罗盘,在浩瀚的数据海洋中,持续绘制着通往阿尔法的新航路。

本文链接:https://www.ncwmj.com/news/6509.html