支付延迟是自动交易平台的隐形杀手,可能导致交易失败、资金滞留甚至市场机会错失,其根源包括系统处理瓶颈、银行结算滞后、网络拥堵或第三方支付接口不稳定,破解之道在于:优化平台架构,采用分布式处理提升并发能力;接入多通道支付系统,实现冗余备份;引入智能路由算法,动态选择最优结算路径;同时通过实时监控与预警机制快速定位延迟节点,对于高频交易场景,建议预存保证金减少实时依赖,并定期压力测试模拟极端情况,技术层面可结合区块链加速清结算,而合规方面需确保符合央行支付时效规定,平衡速度与风控。(148字)

当"秒级交易"遇上"龟速支付"

在金融科技高速发展的今天,自动交易平台(如量化交易、高频交易、加密货币交易等)的核心竞争力之一就是"速度",无论是套利策略还是趋势跟踪,毫秒级的延迟都可能让利润蒸发,许多交易者却常常忽略了一个关键问题——支付延迟。

想象一下:你的算法捕捉到一个完美的交易信号,系统迅速下单,但支付网关却"卡壳"了3秒……结果,价格已经变了,盈利机会转瞬即逝,更糟的是,如果支付失败,可能引发连锁反应,导致账户冻结、保证金不足甚至爆仓。

支付延迟,这个看似不起眼的"小问题",实则是自动交易平台的"隐形杀手",我们就来深入探讨如何破解这一难题。

第一部分:支付延迟的"罪魁祸首"

支付延迟并非单一因素导致,而是多个环节共同作用的结果,以下是几个常见原因:

第三方支付网关的瓶颈

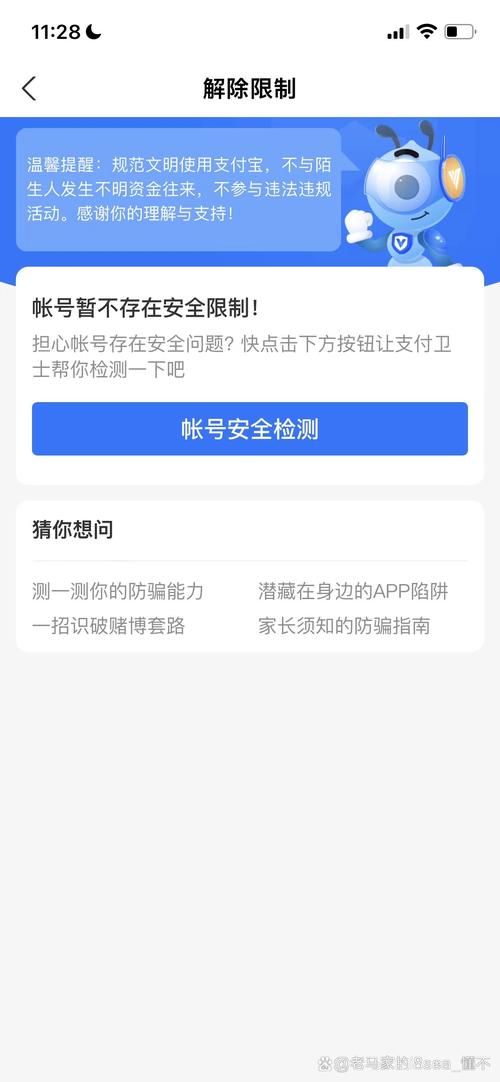

许多交易平台依赖第三方支付服务(如Stripe、支付宝、银行接口等),而这些服务可能存在:

- API响应慢(尤其是在高峰时段)

- 风控审核延迟(大额交易可能触发人工审核)

- 网络抖动(跨地区支付时尤为明显)

平台自身的架构问题

- 数据库读写延迟(订单状态更新不及时)

- 微服务通信瓶颈(支付模块与其他服务耦合度高)

- 未做异步处理(同步支付请求阻塞后续交易)

用户操作与合规限制

- 二次验证(2FA)拖慢流程

- 反洗钱(AML)检查耗时

- 银行侧风控拦截(尤其常见于跨境支付)

第二部分:如何打造"抗延迟"支付系统?

既然支付延迟不可避免,我们能做的就是优化系统,使其影响最小化,以下是几种可行的解决方案:

方案1:预充值+本地账本,减少实时依赖

- 预存资金:让用户在交易前充值到平台内部账户,避免每次交易都依赖外部支付网关。

- 本地账本记账:交易时优先扣除本地余额,事后异步与银行/支付网关对账。

- 适用场景:高频交易、小额支付(如加密货币交易所)。

优点:几乎零延迟,支付成功率大幅提升。

缺点:需要用户信任平台,且可能涉及资金托管合规问题。

方案2:智能路由+多支付通道备援

- 动态选择支付通道:根据实时延迟数据,自动切换至最快的支付网关(如支付宝慢时切微信支付)。

- 失败自动重试:首次支付失败后,自动尝试备用通道,而非直接报错。

- 适用场景:电商、跨境支付、多币种交易平台。

优点:提升支付成功率,减少人工干预。

缺点:开发成本较高,需维护多个支付接口。

方案3:异步支付+交易状态补偿

- 先执行交易,后确认支付:在支付结果未返回前,允许交易继续执行,后续通过消息队列补偿状态。

- 最终一致性保证:若支付失败,系统自动回滚交易或触发追缴机制。

- 适用场景:高并发交易系统(如股票、期货平台)。

优点:用户体验流畅,避免卡顿。

缺点:需设计完善的异常处理机制,否则可能造成资金差错。

方案4:边缘计算+低延迟网络优化

- 支付节点靠近交易所:将支付服务器部署在AWS的东京区域,以便快速对接日本交易所。

- 专用网络通道:使用金融级专线(如CrossConnect)替代公共互联网,减少网络抖动。

- 适用场景:高频量化交易、机构级交易平台。

优点:延迟可控制在毫秒级。

缺点:成本高昂,适合专业机构而非普通用户。

第三部分:真实案例——支付延迟如何"杀死"一家交易平台?

2022年,某新兴加密货币交易所因支付延迟问题损失惨重:

- 问题:用户充值常需10分钟到账,导致套利机器人无法及时捕捉价差。

- 根源:该平台使用单一支付网关,且未做异步处理,高峰时段API超时率高达30%。

- 结果:大量用户流失至竞争对手平台,最终该交易所被迫关闭。

教训:在自动交易领域,支付延迟不仅是技术问题,更是生死存亡的关键!

优化支付,就是优化利润

支付延迟或许不会像系统崩溃那样引人注目,但它会像"慢性病"一样,逐渐侵蚀交易平台的竞争力,无论是采用预充值、智能路由,还是异步处理,核心目标都是让资金流动更快、更可靠。

对于普通交易者,选择支付响应快的平台至关重要;对于开发者,优化支付架构应是优先级任务,毕竟,在金融世界,速度就是金钱。

你的交易平台,是否也在为支付延迟买单?

本文链接:https://www.ncwmj.com/news/6544.html