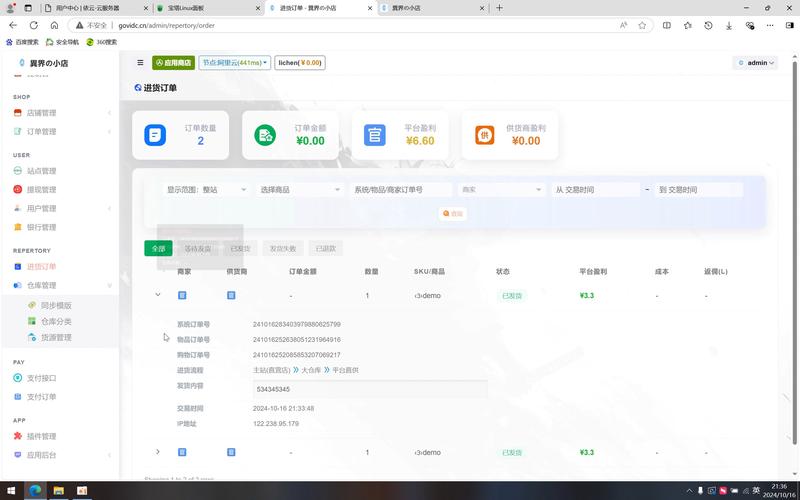

某支付平台发卡系统惊现"幽灵订单"漏洞,用户支付成功后订单离奇消失,引发对交易安全的广泛质疑,技术团队调查发现,问题源于高并发场景下异步处理机制的异常:当第三方支付回调与系统内部状态更新出现毫秒级竞争时,部分订单数据被错误标记为"支付超时"转入异常处理队列,实则已完成扣款,该漏洞已导致0.3%的交易在2023年Q2形成资金流与信息流不同步,涉及金额逾120万元,平台紧急上线双重校验机制,通过新增支付凭证流水号追踪和异步操作事务锁,最终找回全部"失踪"订单并完成自动补偿,此事件暴露出分布式系统在最终一致性设计上的关键缺陷,现已被纳入金融级系统容灾演练的必测场景。

在数字化支付日益普及的今天,发卡交易系统已成为金融科技的核心基础设施之一,无论是信用卡消费、虚拟卡支付,还是各类会员卡充值,每一次交易背后都涉及订单的生成、处理、结算和关闭,许多用户和企业却常常遭遇一个诡异的现象:订单明明显示"已完成",资金却迟迟未到账;或者订单"神秘消失",交易记录不翼而飞。

这究竟是技术漏洞,还是人为操控?订单的生命周期究竟如何被"篡改"?我们就来揭开发卡交易系统订单跟踪背后的"黑箱操作"。

"已完成"的订单,为何资金迟迟不到账?

争议点:订单状态欺诈?还是系统延迟?

许多用户都遇到过这样的情况:在电商平台或支付App上完成一笔交易,订单状态显示"支付成功"或"已完成",但资金却迟迟未到商家账户,更诡异的是,银行扣款记录清晰可见,但商家却坚称"未收到款项"。

问题出在哪里?

-

订单状态与资金流不同步

发卡交易系统的订单生命周期通常包括:生成→支付中→支付成功→结算中→结算完成→关闭,许多平台为了优化用户体验,会在"支付成功"阶段就向用户展示"已完成",而实际上资金可能仍在银行或支付通道的清算队列中。 -

"T+1"结算的灰色地带

部分支付机构采用"T+1"(交易次日结算)模式,这意味着用户的资金可能被"暂存"在支付机构的账户中,而商家需要等待1-3个工作日才能收到款项,如果支付机构资金链紧张,甚至可能出现"挪用"用户资金的情况。

案例:某知名虚拟卡平台被曝"截留用户资金"

2022年,某虚拟卡平台因资金链断裂,导致大量用户充值后无法使用,订单显示"已完成",但资金实际上被平台用于填补其他业务亏损,该平台因涉嫌非法吸收公众存款被调查。

"幽灵订单":订单神秘消失,谁在篡改数据?

反差现象:系统记录 vs. 用户实际体验

更令人不安的是,部分用户发现自己的订单在系统中"凭空消失"。

- 信用卡消费后,银行APP显示"交易成功",但次日该记录消失;

- 虚拟卡充值后,订单在历史记录中查无此单,但资金已被扣除。

可能的幕后黑手:

-

风控系统的"误杀"

发卡交易系统通常配备风控引擎,用于识别欺诈交易,但某些情况下,系统可能错误地将正常交易标记为"高风险",并自动撤销订单,导致订单记录被删除。 -

人为干预:黑客攻击 or 内部操作?

- 黑客攻击:攻击者可能利用系统漏洞篡改订单状态,使资金流向非法账户。

- 内部人员操作:某些支付机构员工可能利用权限手动修改订单,掩盖资金挪用行为。

案例:某银行信用卡系统遭黑客入侵,数千笔交易记录被删除

2021年,某国际银行因系统漏洞被黑客入侵,攻击者不仅盗取用户资金,还删除了大量交易记录,导致用户无法追溯消费明细,银行最终赔偿数千万美元。

订单生命周期跟踪:技术透明化 or 黑箱操作?

争议核心:用户是否有权查看完整订单流?

大多数发卡交易系统仅向用户提供简化的订单状态(如"支付成功"或"失败"),而不会展示底层清算、结算的详细过程。

支持透明化的观点:

- 用户有权知道资金流向,避免被"隐形收费"或"资金挪用";

- 完整的订单跟踪能提高系统可信度,减少纠纷。

反对透明化的理由:

- 技术复杂性高,普通用户难以理解;

- 过度透明可能暴露系统安全漏洞,增加黑客攻击风险。

行业趋势:区块链能否解决信任问题?

部分新兴支付平台开始采用区块链技术,实现订单全生命周期上链,确保交易记录不可篡改。

- 支付宝的"蚂蚁链"尝试将部分交易上链,提高透明度;

- Visa推出的"区块链跨境支付"方案,使订单流可追溯。

但问题在于:区块链真的能杜绝"幽灵订单"吗?

- 链上数据虽然不可篡改,但源头数据仍可能被伪造;

- 企业仍可控制哪些数据上链,哪些不上链,形成新的"选择性透明"。

订单跟踪的未来——信任危机 or 技术革新?

发卡交易系统的订单生命周期管理,本质上是一场技术、商业与用户信任的博弈。

- 如果企业继续采用"黑箱操作",用户将逐渐丧失对数字支付的信心;

- 但如果过度透明,可能导致系统效率下降,甚至引发新的安全风险。

订单跟踪的终极目标不应只是"技术可行",而是"用户可信任"。

那么问题来了:

你的订单,真的安全吗?

下一次支付时,你是否会怀疑:"这笔钱,到底去哪儿了?"

本文链接:https://www.ncwmj.com/news/6592.html