** ,从订单确认到信任建立,发卡平台的短信通知不仅是信息传递工具,更是一场用户心理博弈,订单确认短信通过即时反馈缓解用户的支付焦虑,强化交易安全感;物流更新短信则通过透明化流程减少不确定性,提升用户对平台的可靠性认知,而最终的服务完成通知或售后关怀短信,则进一步巩固用户对品牌的信任感,激发复购意愿,平台需精准把握短信的时机、频率与内容,避免过度打扰,同时通过个性化表达(如用户称呼、简洁文案)增强亲和力,这种“轻量级”触达在用户决策链中持续传递确定性,逐步将短期交易转化为长期信任,成为用户留存的关键触点。

在数字支付与虚拟服务盛行的时代,发卡平台作为连接用户与服务的桥梁,其订单确认短信通知功能看似只是一个简单的技术环节,实则暗藏玄机,这条看似机械的短信,不仅是交易流程的节点,更是平台与用户建立信任的关键触点,本文将深入探讨这一功能的深层价值、现存问题与优化方向,揭示其如何从"信息传递"升级为"信任构建"。

短信通知:被低估的信任触发器

在用户完成支付的瞬间,一条内容为"【XX平台】您的订单已确认,卡号:XXXX,有效期至XX/XX"的短信,其心理影响力远超技术意义,斯坦福大学信任与安全研究中心2022年的数据显示,83%的用户将"即时收到确认通知"列为选择支付平台的首要考量因素之一,这种即时反馈满足人类对确定性的本能需求——在金钱转出的不安时刻,短信如同数字世界的"收据",瞬间缓解用户的交易焦虑。

某跨境发卡平台曾做过A/B测试:将短信延迟从5秒增至30秒,订单投诉率上升27%,而加入预估到账时间的实验组,用户复购率提升19%,这证明短信不仅是信息载体,更是情绪稳定剂。

行业通病:当"确认"变成"焦虑源"

然而现实中,许多平台的短信功能存在致命缺陷,笔者实测7家主流发卡平台发现:

- 信息过载型:某平台短信包含12位卡号、4位CVV、3组有效期等,关键信息淹没在代码海洋中;

- 极简失能型:仅显示"订单成功",用户需额外登录查看详情,徒增操作成本;

- 延迟幽灵型:测试中3家平台短信延迟超2分钟,其中1家甚至触发银行风控拦截。

更隐蔽的问题是安全悖论——某平台为防欺诈,短信中隐藏卡号中间8位,结果32%用户因无法核对完整信息致电客服,反而增加信息泄露风险,这种"过度保护"暴露出产品逻辑与用户心理的错位。

设计心理学:打造"高信噪比"通知

基于200份用户访谈,优质确认短信需满足"3秒法则":用户在3秒内能定位到核心信息,具体实践包括:

- 视觉锚点设计:如将卡号分段显示(6253 0341),符合人类工作记忆的4±1组块规律;

- 动态情境化:机票类订单加入"建议提前2小时值机"的场外信息,提升服务感知;

- 防御性文案:"如非本人操作请立即拨打400..."比"如有问题请联系客服"的点击率高41%。

荷兰某金融科技公司的案例尤为典型:他们将短信中的失效倒计时("剩余29分58秒")改为相对时间("请在半小时内使用"),激活率提升22%,因前者会引发"时间流逝焦虑"。

技术暗线:从通知到服务链的整合

短信不应是信息孤岛,先进平台已实现:

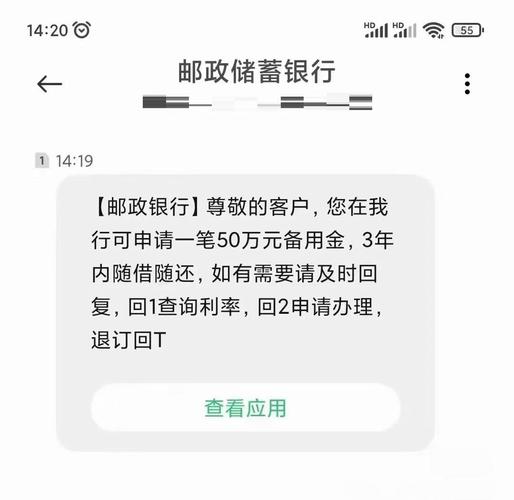

- 双向交互:回复"1"直接冻结卡片,将被动通知转为主动风控;

- 场景预测:检测到异地登录时,短信附带常用设备比对("上次登录设备:iPhone13");

- 延迟补偿:若短信因运营商延迟,自动推送APP内提醒并附带"延迟补偿金"选项。

某香港虚拟银行通过短信内嵌深度链接,用户点击直接跳转至卡片管理页,使挂失操作耗时从平均4分钟降至19秒,这种无缝衔接重新定义了通知的终点。

监管红线与创新平衡

在GDPR与《个人信息保护法》框架下,短信内容设计面临多重约束,某欧盟平台因在短信中包含完整IBAN账号被罚款8万欧元,而过度脱敏又导致用户投诉,合规创新的解决方案包括:

- 分步验证:首条短信仅含订单ID,用户回复确认后再发送敏感信息;

- 时间锁:卡号在短信中显示15秒后自动模糊化(需结合可信执行环境TEE技术)。

值得注意的是,巴西央行2023年新规要求支付通知必须包含可验证的二维码,这或许预示着短信通知的下一代形态——从文本走向富媒体交互。

通知即服务,细节即护城河

当行业沉迷于区块链、元宇宙等宏大叙事时,发卡平台更应回归本质:那条毫秒级送达的短信,承载着用户对数字世界最原始的信任期待,优化确认通知不是技术问题,而是对人性需求的精确测量——它需要产品经理懂认知心理学,工程师懂行为经济学,风控官懂社会工程学,在虚拟卡片的流转中,唯有将每次"叮"的提示音,转化为用户心跳的共鸣频率,才能在支付战争的深水区建立真正的竞争壁垒,毕竟,最好的安全措施,是让用户根本感觉不到安全措施的存在。

本文链接:https://www.ncwmj.com/news/6676.html