,在数字支付的迷宫中,虚拟卡的批量管理技术带来了效率的飞跃,却也将个体推入了人性的困局,企业或用户手握成百上千张虚拟卡,虽能精准控制预算、规避风险,但这种绝对的理性和控制力极易异化为对数字本身的痴迷,管理动作的重复与去人性化,使支付这一本应充满交易烟火气的行为,沦为冰冷数据的机械操作,我们沉醉于掌控流水的掌控感,却在批量生成、授权与注销的循环中,模糊了金钱的价值实感,陷入了由效率至上所编织的新型数字牢笼。

深夜的城市,某电商运营小张疲惫地盯着屏幕,手指在键盘上飞快跳动,他正在为明天即将上线的促销活动做最后准备,需要为五百名KOL用户发放专属礼品卡,过去,这意味着要手动生成每一张卡号、设置每一条规则,耗时数小时甚至数天,而此刻,他只需在发卡网平台勾选几个选项,设置好参数,点击“批量生成”——五百张虚拟卡瞬间诞生,每张都有独立卡号、不同面额和特定使用规则,这不是魔术,而是发卡网虚拟卡批量管理功能创造的日常奇迹。

从用户视角看,批量管理功能是一场解放运动的开端,小型企业主不再需要为每位员工单独申请和管理报销卡;家庭家长可以一次性为子女生成多张有消费限额的学习用品专用卡;社群运营者能够轻松分发数百张活动奖励卡,这种便利背后,是数字时代对个性化、精细化管理的渴求,每张虚拟卡不再仅仅是支付工具,而是承载着特定意图和关系的数字容器——它可能代表着企业内不同级别的消费权限,或体现着父母对子女消费教育的良苦用心。

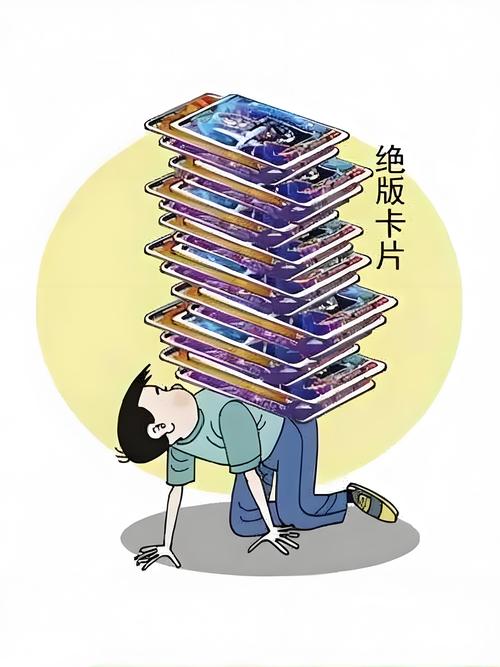

然而用户狂欢的背后,隐藏着被忽视的心理代价,当卡片生成变得如此轻而易举,我们与金钱的关系是否也在悄然异化?现金支付时代,每一张纸币的传递都伴随着触感和心理上的“损失痛苦”;信用卡时代,这种痛苦已经有所减弱;而到虚拟卡批量管理时代,金钱进一步抽象为一串可无限复制、随意配置的数字符号,当我们在界面上轻点鼠标就生成一百张万元面值的虚拟卡时,是否还能保持对金钱应有的敬畏感?这种心理距离的拉大,可能导致消费决策更加随意,财务风险更加隐蔽。

从运营视角分析,批量管理功能是平台方精心设计的增长引擎,通过降低用户的管理负担,平台实际上在鼓励更大规模、更频繁的虚拟卡使用行为,每一个批量操作按钮的位置、每一项默认设置的值,都可能经过AB测试的千锤百炼,旨在最大化平台交易量和收入,这种设计哲学背后,是注意力经济时代的残酷逻辑——用户的时间和认知资源成为被争夺的稀缺商品,而便利性则是诱人上钩的香饵。

运营数据的盛宴背后,是责任伦理的荒漠,当平台能够实时追踪数万张虚拟卡的消费模式、预测用户行为、优化盈利策略,它是否同样投资于防止滥用、保护弱势用户的系统建设?批量生成功能在为企业提供便利的同时,也可能被诈骗分子利用来大规模生成难以追踪的作案工具,平台在追求增长指标的过程中,是否充分考虑了这些功能的潜在社会成本?

开发者站在技术与道德的十字路口,实现虚拟卡批量管理涉及复杂的技术架构——数据库需要处理高并发请求,安全系统要防止批量操作导致的数据泄漏,接口设计要平衡功能强大性与易用性,但更深层的挑战在于伦理选择:应该为批量操作设置怎样的安全护栏?是否应该主动限制某些高风险批量操作?当营销部门要求“更加无缝的用户体验”与安全团队要求“更多验证步骤”冲突时,技术决策往往变成了价值判断。

开发者编写的每一行代码,都是对未来社会支付习惯的无声塑造,当他们设计出一键生成万张虚拟卡的功能时,也在不经意间重新定义着人们对货币、财产和消费的认知,这种技术塑造的力量如此巨大,却又如此隐蔽,以致于连创造者自己都常常忽视其长远影响。

虚拟卡批量管理功能揭示了一个数字时代的核心矛盾:我们在获得前所未有的操作效率的同时,也在失去与金钱实质的心理连接;在享受个性化便利的同时,也在向平台交出更多的行为数据和控制权,这种便利与异化、效率与风险、控制与依赖的悖论,正是现代数字支付生态的缩影。

或许我们需要一种更加自觉的技术使用哲学——在拥抱批量管理效率的同时,主动创建保持金钱真实感的仪式;在享受平台便利的同时,坚持对数据隐私和自主权的保护;在开发更强大功能的同时,将伦理考虑纳入技术设计的核心。

未来的虚拟卡管理系统,或许不应该仅仅追求更快的批量处理速度、更大的并发数量,而是应该思考如何通过技术设计帮助用户建立更健康的财务关系,如何在效率与意识、便利与责任之间找到平衡点,这样的系统不会仅仅问“我们能批量生成多少张卡”,而是会问“这些卡如何帮助人们更好地实现财务目标和生活价值”。

在这个每秒钟都有数百万张虚拟卡被生成和消费的世界里,我们或许需要偶尔停下批量操作的脚步,思考一个更加根本的问题:当支付变得完全无缝、完全抽象时,我们是否在失去一些金钱教育、财务自律的有价值的东西?答案不在于拒绝技术进步,而在于以更加审慎、更有意识的方式塑造和使用这些技术,让虚拟卡批量管理这样的功能真正成为赋能而非异化的工具。

本文链接:https://www.ncwmj.com/news/6782.html