数字时代,支付流水数据如同存储财富的“数字金库”,其加密技术是守护资产与隐私的核心防线,这场永不停歇的攻防战中,防御方不断升级算法、强化密钥管理与传输安全,构筑起难以逾越的技术高墙;而攻击方则绞尽脑汁,试图通过系统漏洞、网络钓鱼或算力暴力破解来窃取密匙,每一次支付成功的背后,都是一次加密技术的无声胜利,这是一场关乎信任、技术与成本的动态博弈,推动着加密方案持续进化,以确保流水数据在任何环节都处于“密语”状态,捍卫数字金融的安全基石。

清晨的第一杯咖啡,午间的外卖订单,深夜的购物狂欢——每一次指尖轻触完成的支付,都在庞大的数字迷宫中留下一串闪亮的足迹,这些被称为“交易流水”的数据足迹,记录着数亿人最真实的金融生活,然而在这座看似平静的数字金库周围,无数双黑客的眼睛正虎视眈眈,一场关于数据安全的无声战争正在加密算法的每一个字节间激烈上演。

支付流水不是普通数据,它是金融世界的“数字DNA”,单条流水可能包含卡号、交易时间、商户信息、地理位置等数十个敏感字段,而一天产生的支付流水量足以填满数个国家级图书馆,如果这些“数字黄金”落入黑产手中,造成的不仅是个人财产损失,更可能引发系统性金融风险,2019年某支付平台数据泄露事件导致数百万用户受到诈骗骚扰,正是安全防线被突破的惨痛例证。

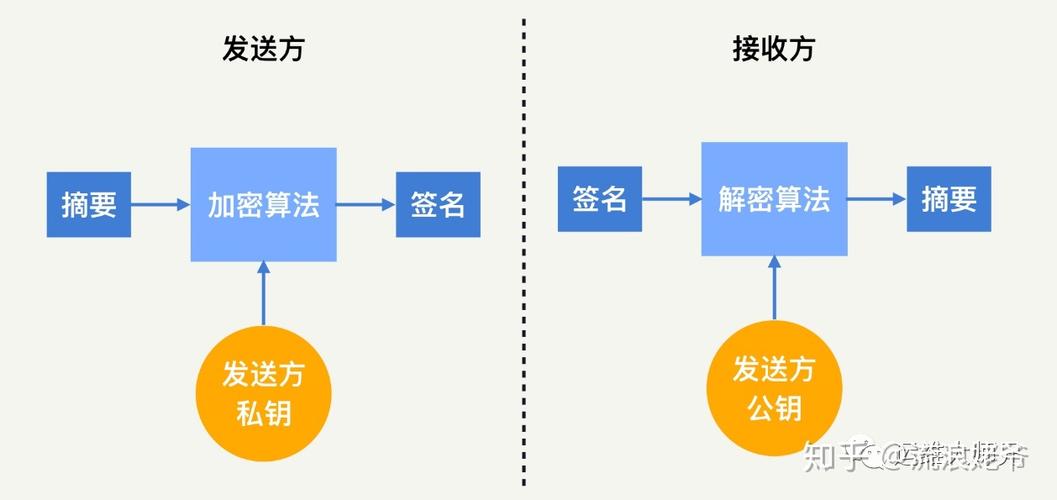

加密技术如同为这些敏感数据打造了隐形盔甲,表面看来,加密只是将明文变为乱码,实则内藏玄机,对称加密中的AES-256算法,其密钥组合数量比宇宙中的原子还多,即使动用全球计算资源暴力破解,也需要数十亿年;非对称加密中的RSA算法,则利用大素数分解这一数学难题构建保护屏障,更有趣的是,现代支付系统通常采用混合加密体系——像一位精心设计安保方案的博物馆馆长,用非对称加密传递“展厅钥匙”(会话密钥),再用对称加密保护“珍贵展品”(交易数据本身)。

加密不是简单地将数据锁进保险箱那样简单,支付场景对性能的要求极为苛刻,全球支付系统每秒需处理数万笔交易,任何加密方案都必须兼顾安全与效率,这促使工程师们发明了“透明数据加密”技术,如同给数据施加了魔法——存储时自动加密,调用时自动解密,用户和应用程序毫无感知,却始终处于保护之中,某些先进系统甚至实现了“格式保留加密”,加密后的数据仍保持原格式,使得现有业务系统无需改造即可兼容。

密钥管理则是加密系统的“皇冠上的明珠”,正如银行金库的安全不仅依赖厚重钢门,更取决于钥匙管理机制,加密系统的强度最终落脚于密钥如何保护,硬件安全模块(HSM)成为密钥的“钢铁卫士”,这些经过认证的专用设备能够安全生成、存储和管理密钥,即使服务器被入侵,攻击者也无法窃取密钥本身,云支付系统则更巧妙地采用“密钥分级”策略:每个数据密钥由主密钥加密,主密钥再由根密钥保护,形成环环相扣的保护链。

面向未来的支付安全正在迎来新突破,同态加密允许在加密数据上直接进行计算,无需解密即可进行交易分析;量子密钥分发利用量子物理特性,确保密钥传输绝对安全;多方安全计算则使多个机构能够共同分析数据,而无需共享原始数据——这些技术正在从实验室走向支付战场前线。

每一次支付成功的提示音背后,都是一场加密技术与攻击手段的复杂博弈,当我们畅享数字支付便利时,不应忘记那些守护数据安全的“密码卫士”,他们用一行行代码筑起无形防线,让每一笔交易流水都能在数字世界安全流淌——这是技术与人性的完美结合,更是数字时代金融信任的基石。

在这个每18个月安全威胁就翻倍的时代,支付流水的加密存储已不再是可选项,而是维护经济命脉的必答题,下一次扫码支付时,或许我们可以多想一秒钟:这瞬间便利的背后,是无数安全工程师与黑客之间永不停歇的攻防战,是人类智慧在数字领域构建的精密防御艺术。

本文链接:https://www.ncwmj.com/news/6883.html