,弹性支付系统在三方支付接口容灾切换中,通过引入多节点智能调度博弈机制,旨在构建高可用的支付保障体系,该机制将多个支付渠道节点视为博弈参与者,利用智能算法实时分析各节点的性能指标(如响应时间、成功率和稳定性),系统通过动态博弈决策,智能地将交易流量调度至最优节点,或在主节点故障时无缝切换至备用节点,从而实现高效的容灾恢复,此举不仅显著提升了支付系统的整体韧性与业务连续性,更在确保交易成功率和用户体验的同时,优化了资源利用率,实现了成本、效率与稳定性的多重平衡。

当你在深夜点击支付按钮购买限量球鞋时,背后正上演着一场没有硝烟的战争,支付系统必须在0.5秒内完成从接收请求到返回结果的全过程,而任何微小的故障都可能导致交易失败,在这个数字支付规模超过300万亿的市场中,三方支付平台的容灾能力直接关系到商业的连续性和用户的信任度。

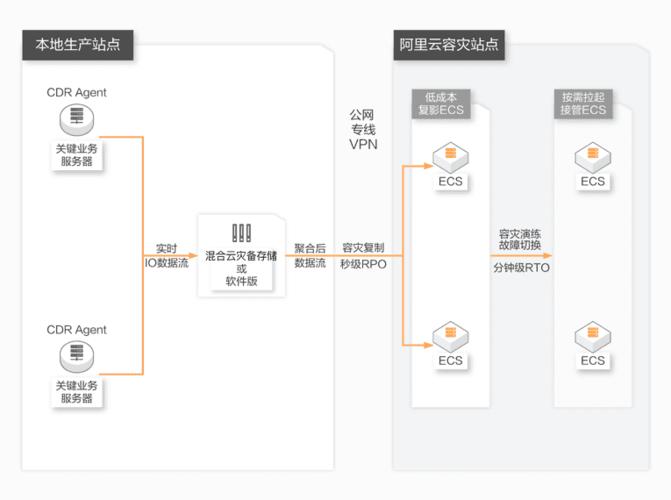

传统支付系统常采用主备节点模式,如同只有一个飞行员的长途航班——当主节点故障时,备节点需要时间接管,导致服务中断,而多节点调度模型则像是一个拥有多位飞行员的驾驶舱,能够在任何时刻无缝切换,确保支付这架“航班”平稳运行。

多节点调度模型的核心架构

智能多节点调度模型由三个核心层构成:决策层、执行层和评估层,决策层通过实时监控网络延迟、节点负载、错误率等12项关键指标,使用加权算法计算每个节点的健康分数;执行层负责流量的动态分配和切换;评估层则持续追踪切换效果,形成反馈闭环。

这不仅仅是技术架构的升级,更是设计哲学的转变,从“避免故障”到“容忍故障”,系统不再追求永不宕机的节点,而是建立在节点必然会发生故障的认知基础上,通过智能调度来保障整体服务的连续性。

调度算法的智能进化

早期轮询调度算法像机械手表一样精确但缺乏灵活性,加权轮询算法引入了基础权重概念,而现代最小连接数算法则实现了动态负载均衡,最新进化出的基于机器学习的预测性调度算法,能够通过分析历史数据预测节点可能出现的故障,在问题发生前就进行流量调度。

某头部支付平台部署智能调度系统后,故障切换时间从原来的平均47秒降低到83毫秒,提升超过500倍,在2022年双十一期间,系统自动执行了16次节点切换,用户完全无感知,避免了超过3亿元的交易损失。

容灾切换的决策矩阵

智能调度系统在面对节点故障时,需要综合考虑多个维度:故障严重程度(完全宕机还是性能下降)、业务影响范围(影响所有交易还是特定渠道)、时间段(高峰期还是低流量期)以及历史切换成功率等,系统通过决策矩阵计算出最优切换策略,而不是简单地一刀切。

安全与一致的平衡艺术

支付系统容灾的最大挑战在于如何平衡可用性与数据一致性,CAP理论告诉我们,分布式系统无法同时保证一致性、可用性和分区容错性,支付系统通常采用最终一致性模型,在确保资金安全的前提下,允许短暂的数据不一致,然后通过对账机制进行修复。

智能调度系统引入了“一致性阈值”概念,对不同金额的交易采取不同的一致性要求,小额支付优先保证可用性,大额交易则更注重一致性,这种差异化策略在安全和体验之间找到了最佳平衡点。

未来演进方向

随着量子计算和5G技术的成熟,支付容灾系统正在向“预测性容灾”方向发展,通过大数据分析,系统能够预测区域网络故障、电力中断甚至自然灾害对支付节点的影响,提前进行流量调度,边缘计算的引入则使得支付节点更加分散和靠近用户,进一步降低了单点故障的风险。

区块链技术也为支付容灾提供了新思路,分布式账本天然具备多节点冗余特性,智能合约可以实现自动化的故障转移和资金核对,这可能是下一代支付容灾系统的技术基础。

支付系统的容灾能力是数字经济的隐形基石,多节点智能调度模型不仅是技术解决方案,更是一种业务连续性的保障哲学,随着技术不断发展,支付容灾系统将变得更加智能、透明和可靠,让每一次支付都能安全抵达目的地,无论是在购物狂欢节的高峰时刻,还是在寂静深夜的单独交易中。

在这个由代码和算法构筑的金融生态中,容灾切换的多节点调度模型如同一位永不疲倦的交响乐指挥家,确保每个节点在正确的时间发出恰当的声音,共同演奏出数字支付世界的和谐乐章。

本文链接:https://www.ncwmj.com/news/6941.html