数字支付在带来巨大便捷的同时,也为各类犯罪活动提供了隐蔽的掩护,其匿名性、即时性与跨境流通的特点,使得洗钱、诈骗、非法交易和网络赌博等行为更难以追踪和监管,犯罪分子利用加密技术和虚假身份,将黑钱快速转移并“洗白”,给执法机构带来严峻挑战,在享受技术红利的同时,各国政府与金融平台也亟需加强合规审查与科技监管,以平衡便利与安全,遏制数字时代下的新型金融犯罪蔓延。

在灯火通明的数字支付世界里,只需轻轻一点,资金即刻到账,我们沉醉于这种现代魔法,却未曾察觉阴影中悄然滋长的危机,三方支付平台以“便捷”为旗帜征服了世界,但这份便捷的另一面,却是犯罪活动从未有过的理想温床,每一秒发生的数百万笔交易中,异常操作如同隐形病毒般扩散——盗刷、洗钱、诈骗、非法集资,这些传统金融体系中容易被发现的犯罪行为,在支付平台的复杂网络中找到了完美的伪装。

异常交易监测系统本应是守护神,却常常沦为摆设,有的平台为了用户体验,故意降低安全验证门槛;有的因为技术落后,无法实时识别复杂多变的异常模式,更令人担忧的是,某些平台甚至被指控默许异常交易的存在——因为交易量意味着业绩,而严格的监控可能降低用户活跃度,在这种扭曲的利益考量下,用户的资金安全成了可以妥协的筹码。

欺诈者已经建立了完整的黑色产业链,他们利用支付平台的漏洞,进行专业化、规模化的犯罪操作,令人震惊的是,这些犯罪者往往比平台自身更了解系统的弱点,他们研究风控规则,测试阈值极限,甚至通过分散交易、跨平台操作等方式规避监测,在一起曝光的案例中,一个诈骗团伙在72小时内通过多个支付平台转移了上千万元资金,而当系统最终发出警报时,犯罪分子早已消失无踪。

支付平台给出的解释常常强调技术的复杂性:“人工智能识别需要时间”、“系统在不断优化”,但这些官方说辞难以平息用户的愤怒,当普通人的血汗钱不翼而飞,维权却陷入客服电话、书面材料和漫长等待的迷宫时,平台与用户之间的信任桥梁开始崩塌。

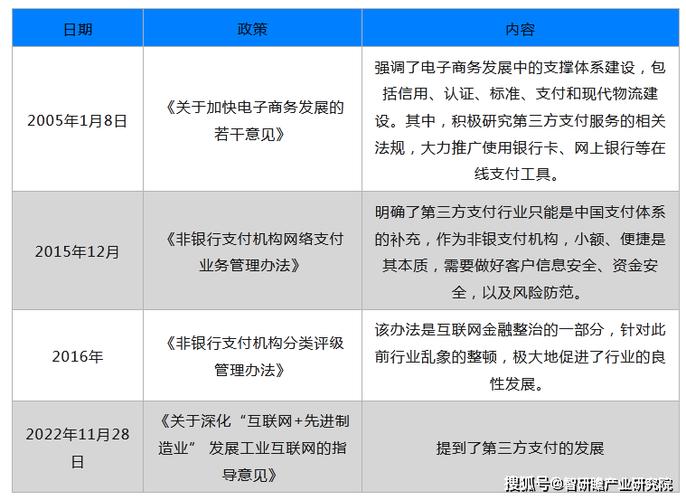

监管机构面临两难境地:过度监管可能抑制创新,放任自流则可能导致系统性风险,近年来,各国监管机构虽然加强了对支付行业的监督,但技术发展的速度远远超过立法进程,这种差距被犯罪分子充分利用,形成了监管灰色地带。

最令人不安的或许是,我们每个人都在不知不觉中成为这个系统的一部分,每当我们为了“便捷”而点击“同意”,授权各种权限;每当我们为了“优惠”而分享个人信息;每当我们为了“效率”而接受简化的安全流程,我们都在为这个暗面添砖加瓦。

数字支付无疑带来了革命性的便利,但这种便利不应以安全为代价,解决这一问题需要平台真正将用户安全置于利润之上,需要监管机构出台更具前瞻性的法规,也需要用户提高自身的安全意识,只有当各方共同面对这一挑战,数字支付才能实现其最初的承诺——一个既便捷又安全的金融未来。

在这场看不见硝烟的战争中,没有旁观者,每一笔交易都是一个选择:我们是要继续被便捷的表象所蒙蔽,还是开始要求应有的透明与安全?数字支付的明天,取决于我们今天的态度与行动。

本文链接:https://www.ncwmj.com/news/6969.html