在二手闲置交易平台链动小铺上,售后问题折射出复杂的人性博弈,卖家以“闲置不退”为由拒绝售后,买家则因信息不透明陷入维权困境,平台规则模糊不清,既未强制卖家提供售后保障,也未给予买家足够支持,导致交易纠纷频发,信任危机之下,诚信卖家与善意买家双双受损,而钻营规则漏洞者却可能获利,这场围绕闲置物品的交易,最终演变为对人性与信任的双重考验,揭示出共享经济模式中规则与监管的迫切必要性。

朋友在链动小铺卖掉了积灰三年的数码相机,兴奋之余突然问我:“要是买家收到说有问题,怎么办?”我一时语塞,在这个号称“让闲置物品游起来”的平台,售后问题恰似那水面下的暗流,看似平静却暗藏漩涡。

链动小铺作为寄售平台,其售后体系本质上是一场精妙的平衡艺术,平台规则明确写着“寄售物品概不退换”,这七个字构筑了交易的第一道防线,从经济学视角看,这种规则降低了交易成本,避免了因小额争议产生的纠纷处理支出,但站在消费者立场,这七个字犹如一堵高墙,将维权诉求拒之门外。

真实用户体验呈现出两极分化态势,豆瓣“抠组”成员小杨分享道:“买了条连衣裙,发现袖口有没标注的瑕疵,客服协调后卖家给了部分补偿,还算顺利。”而微博上则不乏吐槽:“买到问题商品,客服只会重复‘平台不负责质量鉴定’,感觉就像对着墙壁说话。”

平台的售后逻辑根植于其商业模式——链动小铺本质上提供的是信息匹配服务,而非自营电商,这种定位决定了其售后责任的边界:促进沟通、协调争议,但绝不承担实质性担保责任,当卖家的“几乎全新”遇上买家的“明显使用痕迹”,平台选择退居裁判席,而非参与博弈。

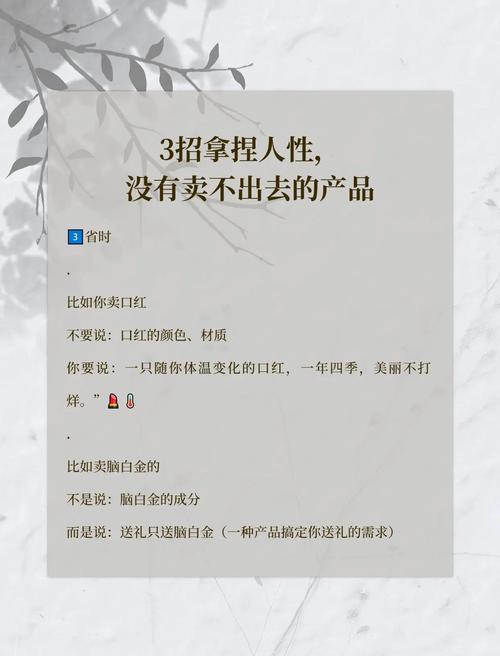

人性在售后争议中展现得淋漓尽致,有卖家坦言:“既然平台声明了不退换,我自然倾向于淡化瑕疵描述。”也有买家承认:“有时就是冲动购物,收到后后悔了,想找个理由退货。”在这场心理博弈中,平台规则成为双方武器化的工具,售后问题从而演变为一场人性考验。

与传统电商平台相比,链动小铺的售后体系确实显得“单薄”,但这种差异源于根本模式的不同:淘宝等平台是“零售商”,链动小铺是“跳蚤市场组织者”,期待在跳蚤市场获得百货商场的售后服务,本身就是一种认知错位。

作为用户如何在这片售后“灰色地带”航行?资深用户总结出三条黄金法则:一是交易前充分沟通,要求提供多角度细节图;二是善用平台聊天记录功能,所有承诺留痕;三是设置合理心理预期,明白寄售交易的本质是“所见即所得”。

法律专业人士指出,虽然平台声明“概不退换”,但消费者权益保护法规定的经营者如实告知义务仍然适用,如果卖家故意隐瞒重大瑕疵,可能构成欺诈,此时平台也有责任提供交易记录配合维权。

链动小铺的售后问题本质上反映了共享经济时代的信任困境:如何在不完美的世界中建立相对可靠的交易环境?平台近年来也在逐步完善,如引入信用评级系统、推出争议调解通道等,但这些措施能否真正破解售后难题,仍需时间检验。

在这个每天上演着数千笔闲置交易的平台上,完善的售后或许永远是一个相对概念,它既不会像某些用户期待的那样无所不包,也不会如悲观者想象的那样完全缺失,链动小铺的售后体验取决于你如何运用平台工具、你的交易对象,以及那么一点不可或缺的运气。

当我们选择踏入这个闲置交易的新世界,或许应该调整预期:这里不是提供无忧售后的百货公司,而是一个需要擦亮眼睛、做好功课的现代版集市,完善的售后不是被赋予的权利,而是通过智慧交易争取来的结果。

本文链接:https://www.ncwmj.com/news/7031.html