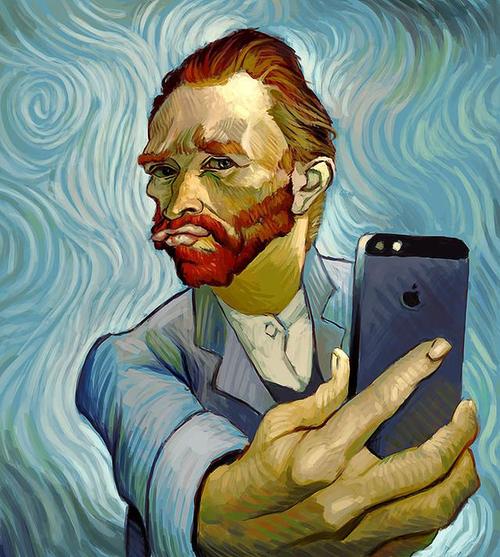

在数字时代,我们日益依赖虚拟身份与数字资产来定义自我,从社交头像到游戏皮肤,从NFT到电子卡牌,人们热衷于收集、展示、交易这些无形的“数字财产”,试图在流动的赛博空间中锚定自身的存在,然而这种追逐却催生了新的社会症候——身份焦虑与“赛博囤积症”,我们不断积累数字物品以构建理想化人设,却又在信息洪流中陷入认知过载,虚拟收藏既成为自我延伸的载体,也折射出当代人在虚实交织语境下对身份认同的深层不安,数字卡牌作为象征符号,恰恰映射了这种在虚拟世界中不断收集、却难以真正拥有的矛盾处境。

在某个深夜,你刚刚支付99元购买了一套"大师课PPT模板合集",收到一串激活码,确认收货的瞬间,你仿佛已经看到自己使用这些模板制作出惊艳演示的场景,然而一年后整理电脑时,你发现这个压缩包从未被解压过——它只是安静地躺在某个文件夹里,与数十个类似的"数字产品"一起,构成了你数字生活中的"赛博废墟"。

这就是数字发卡交易的隐秘真相:我们购买的已不是产品本身,而是一种对理想自我的期许,一种填满现代人内心空洞的尝试。

囤积的悖论:拥有即失去的虚拟物欲

数字发卡市场呈现爆炸式增长,据行业报告,2023年中国虚拟商品交易规模突破8000亿元,其中数字卡券、在线课程、软件许可等"发卡模式"产品占据近四成份额,这些产品无需物流,即买即用,满足了即时满足的消费欲望。

但购买与使用之间,存在一道难以逾越的鸿沟,一项用户行为调查显示,价格在50-200元之间的数字产品,实际完全使用率不足35%,多数人在购买后的72小时内会打开产品,随后便将其遗忘在数字角落,我们陷入了一个奇怪的循环:购买越多,实际使用的可能性越低;拥有越丰富,内心的匮乏感却越强烈。

这种悖论在知识付费领域尤为明显,我们囤积课程、电子书、专业资料,仿佛拥有了它们就等同于掌握了其中的知识,德国哲学家韩炳哲在《倦怠社会》中精准描述了这种现象:"信息过剩导致思考无力,人们囤积大量信息,却丧失了消化吸收的能力。"

虚拟占有:数字时代的存在焦虑

为什么我们会对本质上只是一串代码的数字产品产生如此强烈的占有欲?

这背后是现代人深刻的存在焦虑,在物质过剩的时代,物理空间的占有已不再是身份象征的主要来源,相反,在虚拟世界中的"知识装备"和"技能认证"成为了新的身份标识,购买一套Python编程课不只是购买知识,更是购买"我是技术达人"的自我认同;收藏一份古典音乐合集不只是为了聆听,更是构建"我有高雅品味"的身份叙事。

法国思想家鲍德里亚的仿真理论在此得到印证:我们已进入一个符号消费的时代,人们消费的不再是使用价值,而是符号价值,数字产品成为最容易获得的符号——它们价格适中,购买便捷,且似乎承诺了一种自我提升的可能性。

这种虚拟占有还满足了我们对抗数字时代虚无感的需求,当现实生活中的成就感越来越难以获得,在虚拟世界中收集、整理、分类数字产品,提供了一种廉价的掌控感,每一次购买都是一次小小的自我确认:"我在进步,我在变得更好。"

发卡心理学:精心设计的成瘾机制

数字发卡交易的火爆并非偶然,而是建立在精心设计的心理机制之上。

限时折扣创造稀缺感。"还剩3小时恢复原价"的倒计时,激活了人们对损失的恐惧,社交展示满足虚荣心。"已购买"的标识在个人主页上展示,就像一枚枚小小的荣誉勋章,进度条设计提供即时反馈,课程完成百分比、技能等级提升,这些可视化进度满足了对成就的渴望。

更精妙的是,这些数字产品往往被设计成"未完成状态",一个课程需要你学完才能"真正掌握",一套素材需要你整理才能"发挥价值",这种设计巧妙地利用了"蔡格尼克效应"——人们对未完成任务的记忆比已完成任务更加深刻,那些未完成的数字产品就像心理上的痒处,不断提醒我们回去完成它们,即使我们永远不会这么做。

从占有到体验:破解数字囤积困境

面对数字囤积的困境,我们需要一场消费观念的变革——从占有式消费转向体验式消费。

建立"数字断舍离"习惯,定期清理数字产品库存,对不再使用的许可和账号进行清理,这不仅释放存储空间,也减轻心理负担。

实践"单任务学习"原则,在完成一个数字课程前,不购买新的相关产品,深度掌握比广度收集更能带来真实的满足感。

重估购买动机,在点击支付前,问自己:"我购买的是产品的实际效用,还是它代表的那个理想自我?"这种元认知能有效减少冲动消费。

最重要的是,重新发现真实体验的价值,真正的技能来自于实践,而非收集;真正的满足感来自于创造,而非消费,当我们把时间和精力投入到真实的学习和创造过程中,那种虚拟占有带来的焦虑自然会减轻。

每一张未被激活的数字卡片,都是现代人精神世界的隐喻——我们渴望成长,却困于行动;我们追求知识,却止于收集;我们期待改变,却沉溺于购买的瞬间满足。

数字发卡交易本身并非原罪,它只是放大了这个时代的精神症状,当我们能够看清虚拟占有背后的心理真相,或许就能在下一笔交易前停顿片刻,问自己一个简单却深刻的问题:我是在购买一个产品,还是在购买一个逃避的借口?

毕竟,在信息过载的数字海洋中,真正的奢侈品不是拥有更多,而是有勇气和智慧去选择更少。

本文链接:https://www.ncwmj.com/news/7594.html