,构筑数字交易的坚实护城河,关键在于精细化配置发卡网的订单限额与风控规则,这不仅是技术部署,更是一场实战兵法,通过设定单笔与单日交易上限,系统能有效拦截异常大额交易,从源头遏制资金风险,必须构建一套动态、智能的规则体系,对高频尝试、非常用IP/地区登录、可疑支付行为等进行实时监控与自动化拦截,此举旨在精准打击欺诈,平衡安全与用户体验,在保障交易流畅的同时,为平台资金与用户资产建立起一道主动防御的智能屏障,将风险御于城门之外。

在虚拟商品交易这片无远弗届的数字江湖里,发卡网如同一个个繁忙的线上驿站,它高效、便捷,是无数数字商品与服务流通的枢纽,这片江湖也潜藏着阴影:恶意欺诈、信用卡套现、洗钱黑产、恶意退款(Chargeback)……它们如同嗅到血腥的鲨鱼,时刻觊觎着驿站里的财富。

如何在这片江湖中立于不败之地?答案绝非简单地开门迎客,而是需要构筑一道坚固且智能的“护城河”,这道护城河的核心,正是我们今天要深入探讨的——订单限额策略与多层次风控规则,这不仅是技术配置,更是一门关乎生存与发展的战略艺术。

第一章:基石篇——订单限额,为交易装上“安全阀”

订单限额,看似简单粗暴,实则是风控体系的第一道,也是最直观的防线,它的核心思想是:通过限制单次或周期内的交易体量,将潜在损失控制在可承受范围内。 这就像银行给你的信用卡设置额度一样,防止一旦失守,满盘皆输。

新客入场:低门槛,严监控 对于首次访问或未登录的游客,必须设置最严格的限额,建议:

- 单笔订单限额:设置在50-100元以内,这足以购买小额的游戏点卡、视频会员等,既能满足真实用户需求,又能极大增加黑客批量测试信用卡(Carding)的成本和难度。

- 每小时/每日订单数:限制为3-5单,防止恶意用户通过高频小额订单进行“蚂蚁搬家”式的盗刷。

注册用户:身份验证,适度放宽 用户一旦注册,意味着他留下了痕迹(邮箱、IP等),此时可以适度放宽限制,以提升转化率。

- 单笔订单限额:可提升至200-500元。

- 每日累计支付限额:设置为1000-2000元。

- 关键点:邮箱验证和手机号绑定应作为解锁更高限额的前提条件,这增加了虚假身份的成本。

VIP或高信用用户:个性化授权 对于经过多次交易验证、信用良好的老客户,不应让限额成为阻碍。

- 提供“额度提升”申请通道:让用户提交申请,由人工或更高级的自动化系统进行审核。

- 动态额度:系统可根据用户的历史交易金额、频率、成功率,自动计算并授予一个“信用额度”,实现个性化风控。

商品维度的精细化管理 限额不能一刀切,必须与商品属性挂钩。

- 高危商品:如高面值礼品卡、虚拟货币、无物流的API密钥等,这些是黑产的最爱,必须单独设置极低的单笔和每日购买上限。

- 普通商品:如软件密钥、教程等,可适用常规限额。

- 捆绑销售:警惕!恶意用户可能会通过“将高价商品拆分成多个低价商品加入购物车”的方式来绕过单笔限额。购物车总价校验必不可少。

第二章:中枢篇——多层次风控规则,打造智能“防火墙”

如果说订单限额是护城河的宽度与深度,那么风控规则就是河中潜伏的暗桩、城墙上机警的哨兵和随时待命的巡逻队,它是一个动态的、智能的决策系统。

第一层:实时规则引擎(哨兵级检查)

这一层的规则在订单创建瞬间执行,毫秒级响应,用于拦截最明显的风险。

-

IP地址画像:

- 高风险地区拦截:直接屏蔽已知的诈骗高发地、VPN代理IP集中地的访问,虽然可能误伤,但在高风险阶段是必要的牺牲。

- IP行为频率:同一IP在短时间内(如1分钟)发起多笔订单,尤其是不同账户、不同商品时,立即触发警报并临时封禁该IP。

- IP信誉库:接入第三方IP信誉服务,直接识别并拦截僵尸网络、代理服务器等恶意IP。

-

设备指纹与行为轨迹:

- 设备ID识别:通过浏览器指纹技术,识别同一台电脑或手机即使用不同账号也在频繁交易的行为。

- 非人类行为:如鼠标移动轨迹异常、填写信息速度超快、直接粘贴卡号CVV等,这些都是自动化脚本的典型特征。

-

基础信息冲突检测:

- 邮箱/手机号黑名单:维护一个内部黑名单,并与行业共享情报库同步。

- 信息不匹配:用户填写的账单地址与国家代码对不上,或邮箱用户名与收货人姓名完全无关。

第二层:智能分析与延迟放行(巡逻队核查)

有些风险无法在瞬间判断,需要引入“延迟”机制,进行更深入的分析。

-

支付数据关联分析:

- 卡BIN查询:核对信用卡的发卡国家与用户IP国家、账单地址国家是否一致,不一致并非绝对风险,但权重很高。

- 一卡多号/一号多卡:同一张信用卡在短时间内被多个不同账户使用,或同一账户频繁更换信用卡支付,都是危险信号。

-

业务逻辑风险:

- “试探性”购买:常见攻击模式是先用1美元的小额交易测试卡是否有效,成功后再进行大额盗刷。对一笔小额支付成功后紧随的大额支付请求,必须进行人工审核或强验证。

- “黄牛”与囤货:对于限量、热门商品(如演唱会门票虚拟码、热门游戏内测资格),要识别同一用户/同一IP/同一支付工具的批量购买行为。

-

引入人工审核工作流: 对于触发了中级风险规则(分数在某个区间内)的订单,系统应将其自动挂起,并推送到人工审核后台,审核员可以通过联系买家确认、要求提供额外证件等方式进行最终裁定,这平衡了安全与用户体验。

第三层:事后诸葛与自适应学习(军师级复盘)

风控不是一劳永逸的,它是一个持续优化的过程。

-

恶意退款(Chargeback)分析与规则回流:

- 这是最宝贵的风控数据来源!每一个Chargeback,都是一次活生生的教学案例。

- 必须建立机制,将Chargeback订单的所有特征(IP、设备、邮箱、支付方式、行为序列等)反向注入到你的实时规则和模型中,让系统“吃一堑,长一智”。

-

规则效果监控与迭代:

- 定期查看每条规则的触发次数、拦截订单数、误杀率(好订单被拦截的比例)。

- 如果某条规则误杀率过高,就要考虑调整其阈值或逻辑,避免影响正常业务。

- A/B测试:可以对小部分流量采用新的风控规则,与旧规则对比效果,数据驱动决策。

第三章:实战篇——构建你的动态风控矩阵

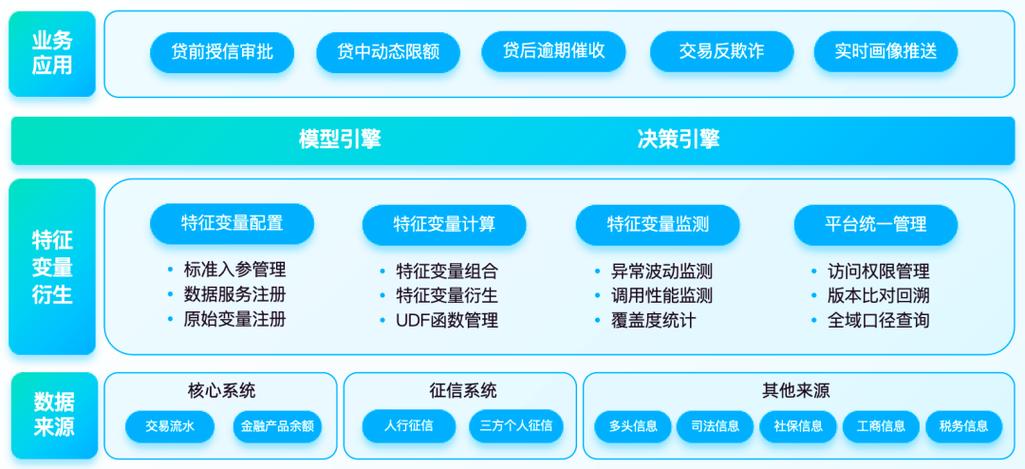

理论说再多,不如一个清晰的架构,一个成熟的发卡网风控体系,应该是这样的:

- 数据采集层:收集用户从访问到支付完成的所有数据(IP、设备、行为、表单信息、支付信息)。

- 实时规则引擎:加载第一层规则,进行毫秒级硬拦截或直接放行。

- 风险评分系统(可选但强烈推荐):为未硬拦截的订单计算一个综合风险分数(0-100分),分数由各项规则的权重累加得出。

- 决策与执行层:

- 0-30分(低风险):自动放行,直接跳转支付成功。

- 31-70分(中风险):进入人工审核队列,或触发二次验证(如短信验证码、邮箱链接确认)。

- 71-100分(高风险):自动拒绝,并可能拉黑相关标识(IP、邮箱等)。

- 反馈与优化层:将Chargeback、客诉、人工审核结果等数据反馈给评分模型和规则库,实现闭环优化。

在安全与体验的钢丝上优雅行走

我们必须清醒地认识到,风控的本质是在安全与用户体验之间寻找最佳平衡点,一套过于严苛的规则,可能会让你成功抵御所有黑客,同时也赶走了99%的真实客户。

你的风控策略应该是:

- 透明化:当拦截发生时,给用户一个友好、清晰的提示(非技术性语言),并告知其申诉渠道。

- 阶梯化:像我们前面所述,对不同信任等级的用户实施不同的策略。

- 人性化:保留人工客服入口,给被误伤的好用户一个“喊冤”的机会。

构筑发卡网的风控护城河,是一场永无止境的攻防战,它没有完美的方案,只有不断迭代的优化,愿你以此文为蓝图,结合自身业务特点,打造出一套固若金汤又通行顺畅的数字交易防御体系,在这片江湖中,从容运筹,决胜千里。

本文链接:https://www.ncwmj.com/news/7675.html