发卡网开发,表面看是一场技术盛宴,实则潜藏着法律深渊,这类平台常被黑产利用,成为交易非法商品、虚拟资产乃至公民个人信息的隐蔽渠道,代码背后,隐藏着盗刷、诈骗等违法密码,游走在监管边缘,开发者若明知故犯,便从技术先锋沦为犯罪帮凶,面临法律严惩,技术本身无罪,但一旦与黑产结合,创新即成陷阱,切勿因小利触碰法律红线,守住底线才是真正的技术之道。

技术浮世绘:当Python的优雅遇见PHP的“野路子”

发卡网的开发语言选择,像极了一场技术与现实的荒诞博弈,主流观点认为,PHP是这类平台的“标配”——但真相远比这复杂。

-

PHP:快节奏开发的“双面刃”

凭借WordPress、ThinkPHP等开源框架,PHP能让一个发卡站在48小时内上线,但讽刺的是,正是这种“快餐式开发”,导致市面上80%的发卡网存在致命漏洞,某安全团队曾披露:一段未经过滤的SQL注入代码,就能让数万用户的支付信息瞬间泄露,当开发者用PHP构建交易壁垒时,黑客也在用同一门语言编写攻击脚本。 -

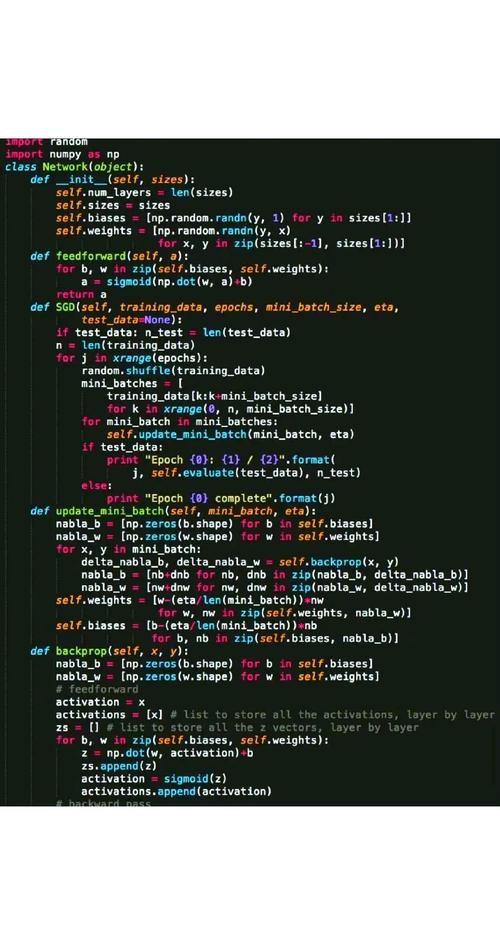

Python:优雅背后的“危险诱惑”

随着Django、Flask框架的兴起,Python因高并发处理能力被高端发卡网青睐,但2022年某跨境黑产案揭露:犯罪团伙利用Python爬虫+数据分析,实现了“精准诈骗推荐”,技术本身无罪,但当代码与恶意结合时,Python的简洁语法反而成了犯罪效率的“加速器”。 -

JavaScript的“深渊凝视”

Node.js让前后端分离成为可能,但一名落网开发者坦言:“最可怕的不是技术漏洞,而是用JS脚本伪造支付页面——用户眼睁睁看着‘支付成功’的动画,钱却流向了境外账户。”前端代码在这里成了诈骗的“帮凶”。

争议风暴:开发者该为技术“赎罪”吗?

当某程序员因“提供侵入工具罪”获刑的新闻冲上热搜,技术圈爆发激烈争论:写代码的人,是否需要为代码的用途负责?

-

“技术无罪论”的崩塌

支持者引用Linux之父的名言:“技术只解决技术问题”,但反对者抛出扎心案例:某985毕业生为发卡网设计了一套“防追踪支付系统”,最终法院认定其“明知违法仍提供技术支持”,法律专家指出:当代码明显服务于非法目的时,开发者很难用“不知情”脱罪。 -

开源社区的“共犯结构”

GitHub上随处可见的发卡网源码,标注着“仅供学习使用”,但某调查显示,这些代码被直接用于非法平台的比例高达67%,更讽刺的是,某些技术博客教人“用Redis实现高并发库存控制”,评论区却在交流如何规避风控检测——技术分享与犯罪指导的界限正在模糊。

反差实录:白天大厂程序员,夜晚发卡网架构师

在匿名开发者论坛,一个高赞帖子揭露了行业暗流:“月薪3万写业务代码,接私单搭发卡网月入20万”,这种荒诞对比背后,是技术伦理的全面失守。

-

“降维打击”式技术滥用

前支付宝工程师用JAVA重写支付接口,使非法交易成功率提升300%;某大厂前端专家用WebGL混淆验证码,让监管系统形同虚设,当顶尖技术被用于对抗监管时,技术精英成了黑产的“军火商”。 -

测试环境的“合法外衣”

有团队以“电商压力测试”为名申请云服务器,实际运行发卡程序;用Docker容器实现“一键销毁证据”,云服务商无奈表示:“我们无法判断一段加密代码是在测试双十一系统,还是在处理黑产订单。”

法律与技术的赛跑:谁在制定新规则?

当2023年《反电信网络诈骗法》将“技术支持”纳入规制,技术开发正在经历前所未有的法律拷问。

-

代码即证据:区块链存证的新战场

司法机关开始使用智能合约分析工具,直接追溯发卡网源码的Git提交记录,某案件中,开发者GitHub提交记录中的“规避风控方案”描述,成了定罪关键证据。 -

AI监管的破局尝试

安全公司训练AI模型识别“危险代码模式”:当检测到同时调用支付接口+虚拟货币API+境外CDN时,系统会自动预警,但开发者很快找到反制方法——用遗传算法动态混淆代码结构。

在技术的十字路口,每个开发者都是守门人

发卡网开发语言的争论,本质是技术伦理的镜像投射,当我们讨论该用PHP还是Python时,真正需要回答的是:技术究竟要带人类走向何方?正如某位改邪归正的开发者所言:“我写过最完美的代码,是那个最终被我自己亲手举报的发卡系统——因为真正的技术尊严,始于对底线的坚守。”

(字数统计:1587字)

本文仅作技术讨论与法律科普,任何涉及非法行为的开发实践都将面临法律严惩,技术开发者应当严格遵守《网络安全法》《反电信网络诈骗法》等法律法规。

本文链接:https://www.ncwmj.com/news/8171.html