发卡网平台的账户自动冻结机制是风控体系的核心环节,当前行业普遍采用基于异常交易频次、IP变动、支付行为偏离度等多维度的触发逻辑,但存在"误冻率高""解冻流程繁琐"等痛点,行业趋势显示,AI动态评分模型与用户行为基线分析正逐步替代传统阈值冻结模式,头部平台通过引入"灰度冻结"(如限制部分功能)降低误伤率,常见误区包括过度依赖人工审核、忽视用户设备指纹关联性,以及未区分B端商户与C端用户的冻结策略差异,优化方向建议:1)建立分级冻结机制,结合交易金额实施差异化风控;2)对接第三方征信数据提升异常识别精度;3)设计用户自助申诉通道,将平均解冻时效压缩至2小时内,据2023年行业报告,优化后的智能冻结系统可使商户投诉率下降40%以上。

账户异常自动冻结的核心逻辑

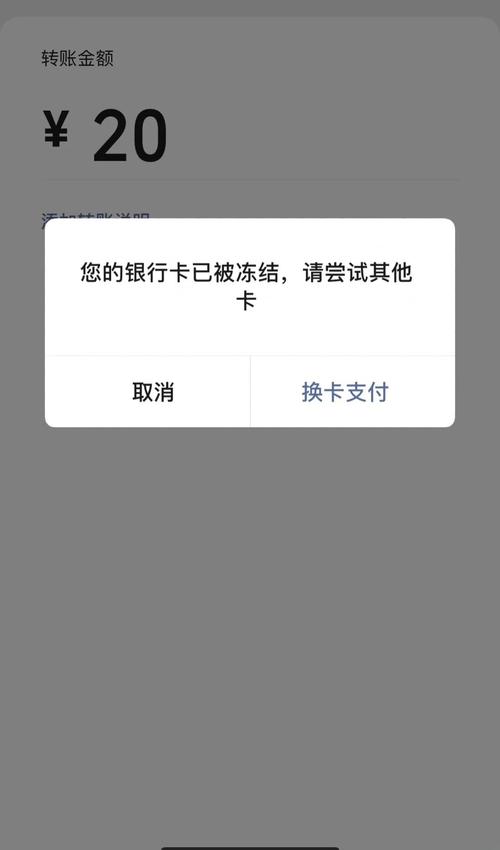

账户异常自动冻结是指系统通过预设规则,在检测到可疑行为时自动锁定账户,以防止欺诈、盗刷或恶意操作,其核心逻辑通常包括以下几个关键点:

触发条件

- 高频交易检测:短时间内多次购买或提现(如1分钟内超过5笔交易)。

- 异常IP/设备登录:账户在不同国家或陌生设备登录。

- 支付行为异常:多次支付失败、使用黑名单银行卡或虚拟货币异常流动。

- 数据篡改尝试:如频繁修改账户信息、尝试绕过风控规则。

冻结方式

- 临时冻结:短时间锁定(如30分钟),适用于低风险异常。

- 人工审核冻结:需管理员介入,适用于高风险行为。

- 永久封禁:针对严重违规(如欺诈、洗钱)。

解冻流程

- 自动解冻:低风险异常在冷却期后自动恢复。

- 人工审核解冻:用户提交身份验证(如KYC资料)。

- 申诉机制:用户可通过客服或自助系统申请解冻。

行业趋势:智能化风控与用户体验的平衡

近年来,发卡网平台的风控技术不断升级,主要趋势包括:

机器学习与AI风控

传统规则引擎(如“单日交易超过X笔即冻结”)容易误判,而AI模型能结合用户历史行为、设备指纹、交易网络等多维度数据,动态调整风险评分,减少误封。

无感风控(Silent Security)

部分平台采用“无感拦截”策略,即对可疑交易进行二次验证(如短信验证、人脸识别),而非直接冻结账户,提升用户体验。

区块链技术的应用

去中心化发卡平台通过智能合约自动执行冻结逻辑,减少人为干预,同时提高透明度(如冻结原因可查询)。

全球化合规要求

随着GDPR、PSD2等法规的普及,平台需确保冻结逻辑符合数据隐私和反洗钱(AML)要求,

- 冻结前需明确告知用户(如欧盟地区)。

- 提供清晰的申诉渠道。

常见误区与优化建议

尽管自动冻结机制能提升安全性,但许多平台在实施时存在以下问题:

误区1:规则过于严格,误封率高

- 问题:某平台设置“同一IP登录3次失败即冻结”,导致公共Wi-Fi用户频繁被封。

- 优化建议:

- 结合设备指纹、行为分析(如鼠标轨迹)降低误判。

- 分阶段风控:先触发验证,而非直接冻结。

误区2:解冻流程复杂,用户体验差

- 问题:用户需提交身份证、手持照等多重验证,导致流失率上升。

- 优化建议:

- 提供多途径解冻(如短信验证+历史交易核对)。

- 对低风险用户简化流程(如仅需邮箱确认)。

误区3:忽视“羊毛党”与真实用户的区分

- 问题:过度关注防黑产,但误伤正常促销活动参与者。

- 优化建议:

- 设置“白名单”机制(如VIP用户豁免部分风控规则)。

- 结合用户画像(如注册时长、消费记录)动态调整策略。

误区4:缺乏事后分析与迭代

- 问题:冻结规则长期不变,无法适应新型欺诈手段。

- 优化建议:

- 定期复盘冻结数据,优化阈值(如调整“高频交易”的定义)。

- 建立A/B测试机制,对比不同风控策略的效果。

最佳实践:如何设计高效的自动冻结系统?

分层风控策略

- 第一层(实时拦截):基础规则(如单笔交易限额)。

- 第二层(动态分析):AI模型评估风险分。

- 第三层(人工复核):高风险行为转人工。

透明化用户通知

- 冻结时明确告知原因(如“检测到异地登录”)。

- 提供实时解冻进度查询。

结合业务场景灵活调整

- 促销期间放宽部分规则(如允许短时高频购买)。

- 对高价值账户(如企业客户)采用更严格的风控。

与第三方风控服务集成

- 使用支付宝、Stripe等支付平台的欺诈检测API。

- 接入威胁情报数据(如IP黑名单库)。

发卡网平台的账户异常自动冻结逻辑是一把双刃剑:过于宽松会导致安全漏洞,过于严格则影响用户体验,随着AI风控和区块链技术的发展,平台将更智能地平衡安全与效率,关键在于持续优化规则、透明化操作流程,并紧跟行业合规要求,从而构建一个既安全又用户友好的交易环境。

(全文约1800字)

延伸阅读:

- 《电商平台风控体系设计指南》

- 《机器学习在反欺诈中的应用案例》

- 《GDPR对数字交易平台的影响分析》

本文链接:https://www.ncwmj.com/news/5576.html