** ,在发卡网平台中,构建高效的智能客服分配策略是提升用户体验和运营效率的关键,通过优先级策略,平台可根据用户问题的紧急程度、历史行为及价值等级动态分配客服资源,高消费用户或涉及资金安全的问题可优先处理,而常规咨询则通过自动化流程或队列管理优化响应时间,结合AI算法,系统能实时分析会话内容并自动匹配最合适的客服,减少等待时间,持续优化优先级规则(如高峰时段调整权重)和数据分析(如用户满意度反馈)可进一步细化策略,平衡效率与公平性,确保关键需求快速解决的同时,维持整体服务质量,是智能客服分配的核心艺术。

客服分配的核心挑战

发卡网平台的客服系统通常面临以下问题:

- 咨询量波动大:促销活动、节假日或系统故障时,咨询量可能瞬间激增。

- 问题类型多样:从简单的账户查询到复杂的交易纠纷,不同问题对时效性的要求不同。

- 用户期望高:现代消费者对响应速度的要求越来越高,延迟可能导致用户流失或负面评价。

单纯采用“先到先服务”(FIFO)策略可能无法满足需求,必须引入更智能的优先级分配机制。

客服优先级策略的核心规则

(1) 基于问题紧急程度的分类

客服系统应首先对用户咨询进行自动分类,

- 高优先级:交易失败、账户被盗、资金异常等直接影响用户权益的问题。

- 中优先级:订单查询、充值延迟、优惠券使用问题等。

- 低优先级:一般咨询、功能建议等。

实现方式:

- 自然语言处理(NLP):通过AI识别用户咨询内容的关键词(如“被盗”“无法支付”),自动标记优先级。

- 用户手动选择:在提交工单时,让用户自行选择问题类型(如“紧急”“一般”)。

(2) 基于用户价值的差异化服务

虽然公平性很重要,但VIP用户或高消费用户的诉求往往需要更快响应,可以采用:

- 会员等级制度:白金会员的咨询优先于普通用户。

- 历史消费数据:高ARPU(每用户平均收入)用户的工单可适当提前处理。

注意:这一策略需谨慎使用,避免普通用户感到被忽视,可结合“紧急优先”原则平衡。

(3) 动态调整策略

客服分配不应是静态的,而应实时调整,

- 高峰期自动提升优先级:如系统检测到大量“支付失败”问题,可临时提高该类工单的权重。

- 超时自动升级:如果一个低优先级工单长时间未处理,系统可自动提升其优先级。

技术实现的关键点

(1) 智能工单路由

- 规则引擎+机器学习:结合预设规则(如“支付问题>账户问题”)和AI预测(如历史数据表明某类问题容易引发投诉)。

- 客服技能匹配:确保擅长处理支付问题的客服优先分配相关工单,而非随机分配。

(2) 数据驱动的优化

- A/B测试不同策略:对比“纯优先级策略”和“优先级+会员等级策略”的客服满意度。

- 实时监控与反馈:通过仪表盘跟踪平均响应时间、解决率、用户评分,动态调整规则。

潜在问题与解决方案

(1) 优先级滥用

问题:用户可能故意标记“紧急”以加快响应。

解决方案:

- 限制“紧急”标签的使用频率(如每位用户每周仅能使用1次)。

- 事后审核,对滥用者进行提醒或限制。

(2) 客服压力不均

问题:高优先级工单过多时,部分客服可能超负荷。

解决方案:

- 设置“熔断机制”,当某类问题积压时,自动触发额外支持(如临时调派其他团队)。

- 引入“动态负载均衡”,根据客服当前待处理工单数调整新任务分配。

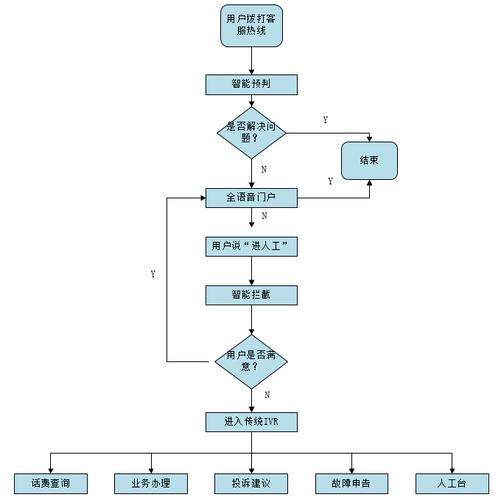

(3) 自动化与人工的平衡

问题:过度依赖AI可能导致误判,例如将“账户被盗”误分类为“一般咨询”。

解决方案:

- 设置人工复核机制,对AI分类结果进行抽查。

- 允许客服手动调整优先级,确保灵活性。

未来趋势:更智能的客服分配

随着技术的发展,未来的发卡网客服系统可能呈现以下趋势:

- 预测性客服:通过用户行为分析,在问题发生前主动联系(如检测到异常登录时自动触发安全提醒)。

- 全渠道整合:将在线聊天、邮件、电话等渠道的工单统一管理,避免重复处理。

- 情感分析:通过AI识别用户情绪(如愤怒、焦虑),优先处理可能引发投诉的对话。

发卡网平台的客服分配策略不应是简单的“谁先来谁先服务”,而应结合问题紧急程度、用户价值、实时数据等多维度因素,构建动态、智能的优先级规则,需平衡自动化与人工干预,避免滥用和误判。

最终目标不仅是提升效率,更是优化用户体验,让每一位用户的问题都能在合适的时间得到合适的解决,发卡网平台才能在激烈的市场竞争中赢得用户忠诚度,实现长期增长。

本文链接:https://www.ncwmj.com/news/6015.html